Bulletin n°22, octobre 2007

Entre affiliation et désaffiliation : la mémoire de la France à travers quelques oeuvres québécoises pour la jeunesse

Entre affiliation et désaffiliation : la mémoire de la France à travers

quelques oeuvres québécoises pour la jeunesse

par Lucie Guillemette lucie.guillemette@uqtr.ca

Myriam Bacon

Université du Québec à Trois-Rivières

Introduction

Depuis les années 1980, les romans historiques figurent de nouveau parmi les lectures de prédilection des Québécois. Forme d’expression déjà prisée au XIXe siècle, ce type de fiction sussup l’intérêt des amateurs jeunes ou vieux qui, ici comme à l’extérieur de nos frontières, veulent renouer avec le passé et le revisiter1. Alors que les premiers romans historiques nés de la plume d’écrivains québécois adoptaient souvent comme cadre temporel la période de la Nouvelle-France ou celle liée à la révolte des Patriotes, les oeuvres contemporaines ajoutent à cette périodisation le XIXe siècle québécois finissant et le début du XXe siècle. Situant leur action dans l’Histoire et son continuum, ces productions romanesques, dans bien des cas, réactualisent à maints égards la mémoire de la France. Ce sont ces portraits d’hier et d’ailleurs que nous avons choisi d’examiner dans quelques romans historiques pour la jeunesse.

Naissance et fortune du roman historique

Si les premiers ouvrages écrits par des auteurs d’ici présentaient des caractéristiques propres au roman historique, ce sont les années 1860 qui voient naître les premières oeuvres d’inspiration canadienne, si l’on pense à des titres comme Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé père, Jacques et Marie de Napoléon Bourassa, Charles et Éva de Joseph Marmette, Une de perdue, deux de retrouvées, de Georges Boucher de Boucherville 2. À une époque où le roman était perçu comme un genre plutôt frivole, « seul le roman historique, plus moral et instructif, [connaissait] un certain essor3 ».

|

Éditeur : Bibliothèque de l’Action française, 1923Crédit : Lucie Guillemette |

Quelque soixante ans plus tard, c’est-à-dire à l’époque où les chercheurs établissent l’acte de naissance de la littérature destinée à un jeune lectorat au Québec, les auteurs pour la jeunesse se tourneront « fréquemment vers le roman historique4 ». Jusqu’aux années 1950, les ouvrages seront conçus comme des vecteurs de transmission de l’idéologie5, puisque les écrivains, tout en divertissant leurs lecteurs, tâchent de les édifier ainsi que de palier leurs « lacunes culturelles […], en matière d’histoire6 ». Et pour accomplir cette mission, « le roman historique était alors le véhicule idéal7 ».

Selon Suzanne Pouliot, le roman historique, qu’il ait été destiné à un lectorat adulte ou jeune, « a constitué un puissant paravent […] pour lutter contre le libéralisme montant au début du XXe siècle, en diffusant l’idéologie de la mission catholique et nationale de la “race” canadienne-française en Amérique8 ».

Si pour Jean Bérubé, le héros de Lionel Groulx dans Au Cap Blomidon9 (1932), il importe de reprendre possession de la terre ancestrale enlevée à sa famille lors du Grand Dérangement, au chapitre des livres jeunesse, Marie Rollet, figure historique mise en fiction par Marie-Claire Daveluy dans Les aventures de Perrine et de Charlot (1923), soutient que le « sol canadien, [lui] semblait bien à nous, Français […]10 », au moment où elle relate l’épisode relatif à la prise de Québec par les frères Kirke.

La France : lointaine et proche à la fois

La mère patrie omniprésente

De fait, dans Les aventures de Perrine et de Charlot, la mère patrie est omniprésente. Évoquée de façon métaphorique, théâtre de l’action ou objet de souvenir, la France est un espace fictionnel souvent décrit sous la plume de Marie-Claire Daveluy dans le cycle de Perrine et de Charlot, une suite romanesque de six romans11. L’auteure y raconte l’histoire de deux orphelins normands embarqués clandestinement pour la Nouvelle-France afin d’échapper à une vieille tante acariâtre. L’action, qui se déroule de 1636 à 1661, a pour théâtre la Nouvelle-France, mais aussi la France où les personnages font quelques allers-retours. Durant ces voyages, les héros demeurent tout de même en communication avec la mère patrie par l’entremise des navires en provenance du vieux continent et des voyageurs qu’ils transportent.

|

Éditeur : Granger et frères, 1944Crédit : Lucie Guillemette |

Entre ces allers-retours, les personnages sont toutefois localisés à plus de 5000 kilomètres de leur lieu d’origine. Loin du roi, « c’est à une strate supérieure de la hiérarchie à qui ils doivent leur mission et leur autorité12», indique Johanne Prud’homme, faisant allusion aux personnages fondateurs représentés dans les romans pour la jeunesse qui retiennent son attention. Ainsi, les héros des Aventures de Perrine et de Charlot, qui d’ailleurs affichent tous un noble sentiment religieux, remercient régulièrement la Providence d’avoir guidé leur devenir.

Comparant le cycle de Perrine et de Charlot à une épopée, Françoise Lepage indique que la fiction historique permet de dégager des héros, et ce, à une époque où les « élites politiques et religieuses tentent de s’édifier un passé glorieux en chantant la gloire de ses ancêtres13 ». Au reste, c’est aussi ce que fait Daveluy alors qu’elle intitule le vingtième chapitre de son dernier volume « Les héros de Ville-Marie14 ». Et bien sûr, ces héros sont prêts à verser leur sang pour leur mère patrie. Juste avant d’apprendre le décès de son frère dans un affrontement contre un groupe d’Iroquois, Perrine est bouleversée par une phrase de son missel. « Le juste germera comme le lis et fleurira dans l’éternité15», lit-elle, si bien qu’elle appréhende la mort de son frère sous la métaphore du lis.

L’idéologie de la survivance

|

Éditeur : Beauchemin, [sans date]Crédit : Lucie Guillemette |

À la suite de Louise Simard, Suzanne Pouliot distingue deux générations de romans historiques. La première génération, issue de la période 1850-1950, serait née dans le sillage de l’Histoire du Canada (1845) de F.-X. Garneau, ouvrage où l’auteur « exaltait la ‘‘race’’ canadienne-française et incitait au culte des héros en révélant leur passé aux Canadiens français16 ». « Ce faisant, soutient Pouliot, le roman historique maintient l’idéologie de la survivance introduite par Garneau. Les romans de M.-C. Daveluy et d’E. Achard visaient en fait à rassurer, par le biais de la fiction, le public enfant sur ses origines et sur son appartenance17. » En effet, le lecteur d’Achard, un frère mariste français envoyé au Canada par sa congrégation qu’il quittera quelques années plus tard, est plongé dans une continuité rassurante, de sorte que le roman place l’aventure américaine dans le prolongement de l’Ancien Monde. « Tel était Saint-Malo autrefois, tel il est demeuré jusqu’à nos jours dans ses grandes lignes, tel il était en ce neuvième jour d’octobre 1491, où Christophe Colomb, dans sa solitude du couvent de la Rabida méditait la découverte du nouveau monde18», écrit Achard dans Le marinier de Saint-Malo (1935).

Saint-Malo, et, par voie de conséquence, la Bretagne et la France, est clairement identifié comme lieu d’attente et de gestation des aventures de Jacques Cartier au Nouveau Monde. Racontant les années précédant la naissance de l’explorateur et ses années de formation, Le marinier de Saint-Malo pose la cité corsaire comme un espace fictionnel déterminant. La ville y est d’abord un lieu d’attente pour les épouses qui espèrent le retour de leur mari parti en mer, puis de gestation pour « Gesseline » – nom sous lequel l’auteur désigne la mère de Cartier – qui porte son enfant en attendant le retour de son époux. Théâtre des années de formation du futur explorateur, la ville établit du même élan la genèse de l’Amérique de Cartier. D’ailleurs, l’auteur insiste sur cet héritage malouin lorsqu’il parle, par exemple, de la garde des chiens de Ville-Marie établie « à l’imitation de Saint-Malo19 ».

La filiation entre l’Ancien Monde et le Nouveau Monde semble claire et évidente dans le cas d’Achard. Il convient de se demander s’il en est autant chez Marie-Claire Daveluy faisant voir au lecteur d’ici un couple d’orphelins embarqués clandestinement pour fuir une tante acrimonieuse qui devait voir à leur avenir en France. Au cours du récit, les enfants réussiront certes à rétablir une filiation outre-Atlantique, puisque Charlot gagnera l’amitié de sa vieille tante repentie, mais les protagonistes ne donneront pas naissance à une lignée directe. En effet, Charlot aura deux enfants d’une femme qui décédera peu après le second accouchement. Dans le dernier roman de la série, Perrine et son mari adopteront les deux jeunes enfants, devenus orphelins après la mort de Charlot. Un nouveau couple d’orphelins prendra forme alors pour le lecteur qui aura complété le cycle romanesque.

Si les héros des Aventures de Perrine et de Charlot sont des orphelins, la difficulté qu’ils éprouvent à transmettre leurs origines dans la série ne semble pas un phénomène exceptionnel et isolé, à en croire Dominique Garand indiquant que « le mythe de l’enfant trouvé fleurit on ne peut plus20» dans la littérature canadienne-française d’avant la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce contexte, il importe de s’interroger quant au parcours parsemé d’obstacles que rencontrent les protagonistes cherchant à établir une descendance directe avec leurs origines et leur passé. Il pourrait s’agir d’un rapport duel avec la mère patrie présent dans les lettres et les discours à une époque où il importait, tout à la fois, de s’inscrire dans une filiation européenne pour garantir sa légitimité en Amérique et de se distancer de la mère patrie pour se poser en nation distincte, comme l’explique Prud’homme21.

Des romans de facture plus contemporaine

Loin d’être les seuls orphelins de l’histoire des lettres, Perrine et Charlot trouveront aussi des confrères dans des romans de facture plus contemporaine. C’est le cas de Jeanne, dans Jeanne, fille du Roy (1974) de Suzanne Martel22, l’héroïne d’un roman précurseur d’une deuxième génération de romans historiques au Québec. Pour l’histoire littéraire, « l’intérêt de ce roman, dit Pouliot, est d’avoir fait surgir un personnage féminin fort et valeureux […] », une héroïne différente des figures féminines des romans de la première période, dont on vantait le plus souvent la soumission et la résignation. C’est que les temps ont changé depuis la publication de ces premières oeuvres historiques et l’idéologie de conservation qui présidait à l’écriture de ces textes a cédé sa place à de nouvelles préoccupations. Considérés comme un moyen d’offrir un regard autre sur l’histoire, les romans historiques nouveau genre, relevant de ce que l’on a appelé la vogue de la New Historical Fiction, répercutent de l’histoire une vision plurielle et permettent de divulguer des ramifications quelque peu négligées du passé. Ainsi, les écrivains québécois pour la jeunesse s’intéressent toujours à représenter la France dans leurs oeuvres. Toutefois, ces représentations ne visent plus nécessairement à rassurer les lecteurs sur leurs origines, mais plutôt à mettre en scène une Histoire et des histoires inédites. C’est ce que fait, par exemple, Jean-Michel Schembré avec Les citadelles du vertige23 (1998), où le lecteur est transporté en France à l’époque de la guerre des Cathares.

Conclusion

Nous avons brièvement observé le portrait de la mère patrie tracé dans quelques romans historiques destinés à la jeunesse. Or, ce travail aurait pu être effectué au moyen de fictions situant leur action à une époque contemporaine de celle du lecteur, si l’on maintient l’hypothèse que les personnages peuvent être « dotés d’une historicité certaine24 », tout en étant contemporains du lecteur. À cet effet, Prud’homme donne l’exemple de Par terre et par eau (1928), où est actualisé « ce que d’autres, mais très rares romans, désignent comme l’abandon du Canada par la France25 ». Au chapitre des oeuvres plus récentes s’adressant à un lectorat plus large, il serait pertinent d’analyser La sablière26 de Claude Jasmin où le héros, inspiré des lectures d’une encyclopédie à saveur populaire, se plaît, à mener des combats imaginaires dans une France médiévale.

Bibliographie

Ouvrages primaires

ACHARD, EUGÈNE, Le marinier de Saint-Malo ; roman historique canadien, Montréal, Beauchemin, [sans date], 148 p.

DAVELUY, MARIE-CLAIRE, Les aventures de Perrine et de Charlot, Montréal, Bibliothèque de l’Action française, 1923, 310 p.

DAVELUY, MARIE-CLAIRE, La captivité de Charlot, Montréal, Granger et frères, 1944, 155 p.

DAVELUY, MARIE-CLAIRE, Charlot à la « Mission des martyrs », Montréal, Granger et frères, 1938, 150 p.

DAVELUY, MARIE-CLAIRE, L’idylle de Charlot, Montréal, Granger et frères, [sans date], 188 p.

DAVELUY, MARIE-CLAIRE, Perrine et Charlot à Ville-Marie, Montréal, Granger et frères, 1944, 187 p.

DAVELUY, MARIE-CLAIRE, Le coeur de Perrine ; fin des aventures de Perrine et de Charlot, Montréal, Granger et frères, 1944, 210 p.

GROULX, LIONEL, Au Cap Blomidon, Montréal, Granger, 1932, 239 p.

JASMIN, CLAUDE, La sablière, Paris-Montréal, Robert-Laffont-Leméac, 1979, 212 p.

SCHEMBRÉ, JEAN-MICHEL, Les citadelles du vertige, Saint-Laurent, Pierre Tisseyre, 1998, 179 p.

Ouvrages secondaires

ANDRÈS, BERNARD, « Quelle France pour le Québec ; ou la nationalisation des lettres chez Camille Roy et Lionel Groulx (1909-1926) » dans L’identitaire et le littéraire dans les Amériques, Québec, Nota bene, 1999, p.31-49.

CÔTÉ, JEAN-DENIS, « Le roman historique pour la jeunesse ; une incursion au sein de l’histoire », dans Québec Français, no 140, hiver 2006, p. 46-49.

DESBIENS, MARIE-FRÉDÉRIQUE « Le roman historique (r)évolution d’un genre », dans Québec Français, no 140, hiver 2006, p. 26-29.

FADETTE, MARIE, « La Nouvelle-France et sa représentation dans quelques romans pour la jeunesse » dans Québec Français, été 2006, no 142, p. 61-63.

GARAND, DOMINIQUE, « L’aller-retour du foyer » dans Mythes et mythologies des origines dans la littérature québécoise, Bologne, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, 1994, p. 34-72.

LEMIEUX, LOUISE, Pleins feux sur la littérature de jeunesse au Canada français, Montréal, Leméac, 1972, 337 p.

LEPAGE, FRANÇOISE, Histoire de la littérature pour la jeunesse : (Québec et francophonies du Canada) ; suivi d’un Dictionnaire des auteurs et des illustrateurs, David, Orléans, 2002, 826 p.

MADORE, ÉDITH, La littérature pour la jeunesse au Québec, Montréal, Boréal, 1994,

126 p.POULIOT, SUZANNE, « Roman historique : lieu idéologique et identitaire », dans Lurelu, vol. 18, no 3, (hiver 1996), p. 6-11.

PRUD’HOMME, JOHANNE, « ‘‘Un rameau de France dans l’infini de la forêt…’’: représentations de la France dans les oeuvres fondatrices de la littérature québécoise pour la jeunesse (1921-1948) », dans Imaginaires métissés en littérature pour la jeunesse, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2006, p. 69-84.

1 – Ce regain d’intérêt est constaté au sein de diverses études ici, comme aux États-Unis, en Amérique latine et en Angleterre. [Retour au texte]

2 – Marie-Frédérique Desbiens, « Le roman historique (r)évolution d’un genre », dans Québec Français, no 140, hiver 2006, p. 27. [Retour au texte]

3- Suzanne Pouliot, « Roman historique : lieu idéologique et identitaire », dans Lurelu, vol. 18, no 3, (hiver 1996), p. 7. [Retour au texte]

4 – Louise Lemieux, Pleins feux sur la littérature de jeunesse au Canada français, Montréal, Leméac, 1972, p. 27. [Retour au texte]

5 – Suzanne Pouliot, op. cit., p. 7.[Retour au texte]

6 – Johanne Prud’homme, « ‘‘Un rameau de France dans l’infini de la forêt…’’: représentations de la France dans les oeuvres fondatrices de la littérature québécoise pour la jeunesse (1921-1948) », dans Imaginaires métissés en littérature pour la jeunesse, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2006, p. 71. [Retour au texte]

7 – Édith Madore, La littérature pour la jeunesse au Québec, Montréal, Boréal, 1994, p.57. [Retour au texte]

8 – Suzanne Pouliot, op. cit., p. 10. [Retour au texte]

9 – Lionel Groulx, Au Cap Blomidon, Montréal, Granger, 1932, 239 p. [Retour au texte]

10 – Marie-Claire Daveluy, Les aventures de Perrine et de Charlot, Montréal, Bibliothèque de l’Action française, 1923, ill. de James McIsaac ; d’abord publié dans L’Oiseau bleu (janvier 1921-décembre 1922), p.64. [Retour au texte]

11 – Ces six titres sont : Les aventures de Perrine et de Charlot, 1923, (d’abord publié en feuilleton de janvier 1921 à décembre 1922), La captivité de Charlot, 1938, Charlot à la « Mission des martyrs », 1938, (d’abord publié en feuilleton de mars à décembre 1931), L’idylle de Charlot, 1938, (d’abord publié en feuilleton de octobre à juin-juillet 1933), Perrine et Charlot à Ville-Marie, 1940, (d’abord publié en feuilleton d’août-septembre 1935 à juin-juillet 1936), et Le coeur de Perrine, (d’abord publié en feuilleton d’août-septembre 1936 à juin-juillet 1937). [Retour au texte]

12 – Johanne Prud’homme, op. cit., p. 76. [Retour au texte]

13 – Françoise Lepage, Histoire de la littérature pour la jeunesse : (Québec et francophonies du Canada), suivi d’un Dictionnaire des auteurs et des illustrateurs, David, Orléans, 2002, p. 127. [Retour au texte]

14 – Marie-Claire Daveluy, Le coeur de Perrine. Fin des aventures de Perrine et de Charlot, Montréal, Granger et Frères, 1944, chapitre XX. [Retour au texte]

15 – Marie-Claire Daveluy, op. cit., p. 194. En italique dans le texte. [Retour au texte]

16 – Suzanne Pouliot, op. cit., p. 10. [Retour au texte]

17 – Ibid.. [Retour au texte]

18 – Eugène Achard, Le marinier de Saint-Malo. Roman historique canadien, Montréal, Beauchemin, [sans date], p. 12. Le texte est d’abord paru dans la Ruche littéraire de septembre 1934 à juin 1935. [Retour au texte]

19 – Op. cit., p. 44. [Retour au texte]

20 – Dominique Garand, « L’aller-retour du foyer » dans Mythes et mythologies des origines dans la littérature québécoise, Bologne, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, 1994, p. 45. [Retour au texte]

21 – Johanne Prud’homme, op. cit., p. 72. [Retour au texte]

22 – Suzanne Martel, Jeanne, fille du roy, Montréal, Fides, 1974, 254 p. [Retour au texte]

23 – Jean-Michel Schembré, Les citadelles du vertige, Saint-Laurent, Pierre Tisseyre, 1998, 179 p. [Retour au texte]

24 – Johanne Prud’homme, op. cit., p. 74. [Retour au texte]

25 – Ibid. [Retour au texte]

26 – Claude Jasmin, La sablière, Paris-Montréal, Robert-Laffont-Leméac, 1979, 212 p. [Retour au texte]

Romans scolaires et espaces nationaux 19e-20e siècles

Romans scolaires et espaces nationaux 19e-20e siècles

Le tour de la nation par des enfants. Romans scolaires et espaces nationaux 19e-20e siècles/Patrick Cabanel. Paris, Belin, « Histoire de l’éducation », octobre 2007, 875 p., 38 €

Ce livre a pour ambition de croiser trois grands domaines de recherche : l’histoire culturelle (autour du livre, de la lecture, de l’imaginaire) ; l’histoire de l’école et de ses contenus ; l’histoire de la nation et du nationalisme. Il a pris pour objet un type très spécifique de manuel, le “ livre de lecture courante ”, véritable roman scolaire destiné à instruire tout en divertissant. Plus précisément, ont été retenus les livres qui proposaient aux écoliers de faire le tour de leur nation, au sens le plus encyclopédique et le plus identitaire du mot : une circulation géographique, en suivant des héros de leur âge sur les routes du pays et de la vie ; une visite du Panthéon des héros et martyrs de la nation ; une réflexion sur son histoire, ses victoires et aussi ses défaites, ses paysages, sa langue, ses valeurs, ses diversités et son unité, son rapport au reste du monde. On entre dans un formidable atelier, celui-là même dans lequel se sont fabriquées les nations au XIXe siècle : qu’est-ce qu’être Français ? Italien ? Espagnol ? Suédois ? Mexicain ? Canadien ? Etc .

Ces livres ont été vendus à des centaines de milliers et parfois à des millions d’exemplaires (7,5 millions pour Le Tour de la France par deux enfants, de G. Bruno, entre 1877 et 1914, un million de plus jusqu’à nos jours). Leur lecture a d’abord été, le plus souvent, collective, effectuée à haute voix au sein des classes ; ils ont fourni le prétexte à d’innombrables exercices, devoirs et examens ; ils n’en ont pas moins fait rêver les enfants, comme des livres de contes. À la longue, de génération en génération, ils sont devenus de véritables lieux de mémoire des nations, qu’il s’agisse du Tour de la France par deux enfants, de Giannetto (Parravicini, 1837), Giannettiono (Collodi, 1877) et Cuore (De Amicis, 1886) pour l’Italie, du Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède (1906-1907) ou des différents Libro de España parus au cours de la première moitié du XXe siècle. Sait-on assez que Collodi, l’auteur de Pinocchio, a d’abord publié un très important Viaggio per l’Italia di Giannettino (Voyage à travers l’Italie de Giannettino) du nom d’un petit héros récurrent dans ses manuels ? Et que Selma Lagerlöf, l’auteur du principal livre de lecture suédois (Nils Holgersson) est prix Nobel de littérature 1909, tandis que Tolstoï n’a pas craint de consacrer de longs mois de travail à la rédaction d’un livre de lecture pour toutes les écoles de Russie, et qu’il a réussi dans son pari ? En France, le Sans famille de Hector Malot (1878) est tout proche de la recette du Tour de la France par deux enfants.

|

Publié en 1930, 422 p. Cet ouvrage en forme de tour de la France s’inspirait directement, et en reconnaissant sa dette, du Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède (Selma Lagerlöf, 1906-1907).Crédit : Patrick Cabanel |

Certains de ces livres ont été traduits dans le monde entier : bien qu’ils aient été conçus pour répondre à des programmes nationaux, ils comportaient suffisamment d’universalisme dans leurs aventures et leur apprentissage de la vie pour franchir les frontières. Leurs traductions ont toutefois été souvent infidèles, et il est précieux de noter ce qui a été « oublié ». Ainsi Cuore, pourtant jugé trop peu catholique par l’Église italienne, a-t-il été sévèrement « laïcisé » dans sa traduction pour la France (mais beaucoup moins dans une autre traduction en français, à destination de la Suisse), alors que la version française de Nils Holgersson a purement et simplement supprimé plusieurs chapitres animaliers qui faisaient du chef-d’œuvre suédois un roman “ écologique ” avant la lettre. Fort différent, à cet égard, des Livres de la jungle de Kipling, ses contemporains ; les choses semblent s’être passées, en Grande-Bretagne, comme si le territoire proposé à l’exploration des jeunes lecteurs était situé au-delà des mers, qu’il s’agît de l’île de Robinson Crusoé ou de l’Inde coloniale. Quant au Tour de la France par deux enfants, trop étroitement lié à un territoire littéralement « arpenté » par les héros, il n’était guère traduisible, mais parfaitement transposable : en Espagne, au Mexique, au Canada, ses recettes ont été étroitement imitées, y compris par des religieux enseignants, les maristes, exilés de France au moment des lois anticongréganistes de 1901-1904. Aux États-Unis, c’est le Suisse Rodolphe Töpffer, l’auteur des célèbres Voyages en zigzag, qui est explisupment pris pour modèle : il s’agit de former les futures élites du pays en leur donnant à s’approprier, par l’effort physique et la reconnaissance historique et géographique, le territoire de la nation.

L’ouvrage pose les cadres généraux d’une réflexion sur les liens entre le “ tour ” (y compris celui des anciens rois et des compagnons), le livre (à partir des Aventures de Télémaque de Fénelon) et la nation moderne (Première partie). Il offre ensuite l’étude la plus exhaustive possible du best-seller absolu et presque éponyme, Le Tour de la France par deux enfants, sans négliger la quarantaine d’ouvrages comparables qui l’ont précédé (dès les années 1820, avec le célèbre Simon de Nantua, de Jussieu) puis sont venus lui faire concurrence, chacun avec sa sensibilité (il y a des tours de la France revanchards, pacifistes, solidaristes, féminins, catholiques…). Ce sont autant de tableaux de la France qui surgissent de ces manuels oubliés. Ont été pris en compte également les livres de lecture proposant au public métropolitain la découverte des prolongements coloniaux du territoire national, de l’Algérie mise en jardin au Québec, voire à l’Inde, perdus ; de rares tentatives visent la clientèle scolaire « indigène », en Martinique comme en Afrique occidentale française (Deuxième partie). L’ouvrage invite enfin à feuilleter une partie des livres et des nations d’Europe, à partir des magnifiques exemples italien et espagnol et en allant jusqu’aux confins scandinave et russe, sans négliger ni la Suisse de Töpffer ni les exportations du modèle européen en Amérique du nord et du sud (Troisième partie). S’il ne s’agit évidemment que de travaux exploratoires, la richesse de l’édition scolaire italienne et de l’historiographie qu’elle a suscitée a permis de faire des ouvrages de Parravicini, Collodi et De Amicis l’autre pilier de l’étude, après les 400 pages consacrées au monde français. En guise de conclusion, on trouvera une double réflexion, sur la continuation des tours de la nation à travers… les tours cyclistes (Tour de France, Giro, Vuelta) et sur leur élargissement possible à un tour de l’Europe.

Patrick Cabanel

Université de Toulouse

La coopération franco-québécoise en éducation 1960-1980 : l’âge d’or

La coopération franco-québécoise en éducation

1960-1980 : l’âge d’or

L’aube des années 1960 marque les « retrouvailles » entre la France et le Québec. Mettant en œuvre les grandes réformes de la Révolution tranquille, le gouvernement Lesage démontre également sa volonté de s’ouvrir sur le monde, et des liens politiques forts vont se nouer avec l’Hexagone. Dès lors, les deux gouvernements vont soutenir une ambitieuse politique de coopération, principalement dans le domaine de l’éducation. Conséquemment à la signature de la première entente bilatérale de coopération, le 27 février 1965, des échanges d’enseignants et d’universitaires sont instaurés entre les rives de l’Atlantique, et ceux-ci vont connaître un développement rapide pendant les années 1970, décennie qui marque l’âge d’or de la coopération franco-québécoise.

La signature de l’entente de coopération en éducation

|

Délégation générale du Québec à ParisCrédit : Délégation générale du Québec à Paris |

Après l’ouverture, en 1961, de la Délégation générale du Québec à Paris, des rapports privilégiés s’instaurent entre les deux capitales. Ce contexte permet la mise en place des premiers programmes de coopération, à l’initiative de Paul Gérin-Lajoie. Le ministre signe, tout d’abord, une entente avec l’Association pour l’organisation des stages en France (ASTEF), afin de favoriser des échanges de techniciens et d’ingénieurs. Un accord est ensuite conclu avec l’École nationale d’administration, l’ÉNA. À partir de janvier 1964, l’établissement parisien accueille une dizaine de fonctionnaires québécois pour une année de perfectionnement. Ceux-ci bénéficient d’une scolarité adaptée et concluent leur séjour par un stage d’un trimestre au sein d’une préfecture dans l’Hexagone1.

Devant le succès des premiers échanges, Paul Gérin-Lajoie, qui s’attelle à la réforme du système scolaire, souhaite la signature d’un accord de plus grande ampleur. Les négociations s’amorcent en juillet 1964, sous l’égide de l’ambassadeur de France au Canada, Raymond Bousquet. En dépit des réticences de la part des autorités fédérales, mais également du ministère des Affaires étrangères français, peu enthousiaste à l’idée de conclure un accord avec le Québec, l’Entente sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation, est signée à Paris, le 27 février 1965, par Paul Gérin-Lajoie et son homologue Christian Fouchet. Ce texte est ambitieux et s’intéresse à tous les secteurs de l’éducation2. Dès la rentrée de septembre 1965, une quarantaine d’enseignants québécois, professeurs d’écoles normales et de l’enseignement technique, bénéficie d’une année de stage, dans des écoles normales de l’Hexagone. Pour veiller à l’application des différents programmes, la Commission permanente de coopération franco-québécoise est également instituée, siégeant alternativement dans les deux capitales.

En 1967, quelques semaines après la visite du général de Gaulle au Québec, un nouvel accord est signé par Daniel Johnson et le ministre de l’Éducation, Alain Peyreffite. L’entente prévoit notamment la création d’un millier de bourses en faveur des étudiants québécois. De nouveaux organismes sont mis sur pied pour animer et encadrer les échanges, comme le Centre franco-québécois pour le développement des enseignements pédagogiques (CEDEP) et le Centre de développement des enseignements technologiques (CEDET). En février 1968, l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) est institué. Cet organisme binational, qui organise des voyages d’études et d’information ainsi que des stages pour de jeunes travailleurs, demeure, encore aujourd’hui, l’une des plus belles réussites de la coopération franco-québécoise.

Le développement des échanges

Après cette impulsion décisive, la décennie suivante marque l’âge d’or de la coopération. Grâce au soutien des présidents Pompidou et Giscard d’Estaing, les deux gouvernements mènent une politique volontariste, qui se traduit par une hausse régulière des budgets accordés à la coopération. La contribution financière du Québec, qui s’élevait à 2 370 000 dollars en 1970, a ainsi doublé à la fin de la décennie. En dépit de la diversification des activités de la Commission permanente, l’éducation conserve, pendant toute cette période, une place prépondérante : elle absorbe annuellement près des deux tiers du budget global de la coopération, et s’affiche comme la priorité des gouvernements3.

Ce contexte favorise l’instauration d’ambitieux programmes d’échanges. Dans le domaine de l’enseignement supérieur, tout d’abord, les universités québécoises bénéficient de la présence de centaines de coopérants militaires français, les Volontaires du service national actif (VSNA). Ces jeunes diplômés universitaires étaient intégrés à titre de coopérants culturels pour enseigner dans les établissements du Québec. Entre 1965 et 1974, plus de 1 400 d’entre eux ont œuvré dans les universités, particulièrement à Sherbrooke et à Laval4.

Outre la création de chaires de civilisation québécoise dans cinq universités de l’Hexagone, Strasbourg, Caen, Poitiers, Aix-en-Provence et Bordeaux, des échanges universitaires plus structurés prennent forme en 1972, avec l’entrée en vigueur des « projets intégrés », qui sont adoptés par la Commission permanente. Chaque année, plusieurs centaines de professeurs, chercheurs et étudiants bénéficient d’un séjour outre-Atlantique pour enseigner et mener des recherches conjointes. Entre 1965 et 1982, plus de 5 000 universitaires prennent part à ces échanges.

La coopération s’intéresse également à l’enseignement technique. Des jumelages s’organisent entre les CEGEP et des Instituts universitaires de technologie (IUT) français, qui aboutissent à des échanges d’étudiants et de professeurs issus de toutes les disciplines. Les objectifs de ces opérations sont la formation et le perfectionnement des maîtres, le développement des programmes et des méthodes d’enseignement, la création de cours et de documents pédagogiques communs.

En décembre 1974, quelques semaines après l’adoption de la Loi sur la langue officielle, la loi 22, les premiers ministres Bourassa et Chirac signent un ambitieux accord de coopération. Un programme de stages est conçu pour les professeurs québécois du secteur technique, au secondaire et au collégial, afin de les sensibiliser à l’usage du français en milieu professionnel. Après quinze jours passés dans des établissements scolaires, IUT et lycées professionnels, les stagiaires visitaient des entreprises et finissaient leur séjour au sein d’un centre de formation des maîtres5. Entre 1975 et 1980, près de 1700 enseignants ont bénéficié d’un tel stage dans l’Hexagone.

L’opération la plus inédite, et la plus complexe, menée sous l’égide de la coopération, reste, sans nul doute, le programme d’échanges des jeunes maîtres. Pendant les années 1970, près de 150 enseignants français et leurs homologues québécois sont échangés chaque année et vont enseigner dans des écoles outre-Atlantique. Pendant leur année à l’étranger, les coopérants découvrent un nouvel environnement de vie et de travail. C’est pour eux l’occasion d’une réflexion sur l’acte d’enseigner, sur le rôle du professeur et son rapport à l’élève6. Ces échanges sont également élargis à l’enseignement secondaire et au domaine de l’enfance inadaptée.

Le bilan de la coopération

Pendant près de quinze ans, les deux gouvernements ont soutenu une politique originale, basée sur la parité et la réciprocité. La France a contribué de façon indéniable, avec ses moyens mais plus que tout autre partenaire, à l’essor du système universitaire québécois, particulièrement le réseau de l’Université du Québec. Les témoignages des coopérants attestent également du succès des échanges. Pour les milliers d’instituteurs et d’enseignants du secteur technique qui ont vécu cette expérience, l’immersion dans un système scolaire étranger a constitué une source d’enrichissement, aux plans personnel et professionnel.

En dépit de ces résultats remarquables, la crise économique de la fin des années 1970 contraint les gouvernements à l’austérité. D’une part, les budgets alloués à la coopération accusent une baisse rapide et, d’autre part, la priorité est désormais donnée au secteur économique, au détriment de l’éducation. Les principaux programmes d’échanges d’enseignants sont abandonnés à cette occasion, à l’exception de la coopération universitaire. En 1984, la signature de la convention d’échanges CREPUQ permettra de relancer la mobilité étudiante, avec le succès que l’on connaît aujourd’hui, si l’on en juge des 5 000 étudiants français inscrits cette année dans les universités québécoises.

par Samy MESLI

Chercheur post-doctoral à l’Université de Montréal

Chargé de cours à l’UQAM

Chercheur associé à la Chaire Hector-Fabre d’histoire du Québec

1 – Samy Mesli, La coopération franco-québécoise dans le domaine de l’éducation, de 1965 à nos jours, thèse de doctorat, Université Paris 8 – Université du Québec à Montréal, 2006, pp. 96-104. Voir également l’article du même auteur, « L’éducation, au cœur des relations franco-québécoises », Cahiers d’Histoire, vol. 26, n°1, automne 2006, pp. 129-144. [Retour au texte]

2 – Ministère des Relations internationales, Entente entre le Québec et la France sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation, 27 février 1965. Consultable en ligne, http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/informer/ententes/pdf/1965-01.pdf [Retour au texte]

3 – Shiro Noda, Entre l’indépendance et le fédéralisme. 1970-1980 : la décennie marquante des relations internationales du Québec, Québec, Presses de l’Université Laval, 2001, p. 259-262. [Retour au texte]

4 – Jacques Portes, « Les coopérants militaires français au Québec », in. Stéphane Paquin (dir.), Histoire des relations internationales du Québec, Montréal, VLB éditeurs, 2006, pp. 75-86. [Retour au texte]

5 – Gaston Cholette, L’action internationale du Québec en matière linguistique : coopération avec la France et la Francophonie, Québec, Presses de l’Université Laval, 1997, p. 56. [Retour au texte]

6 – Samy Mesli, « La coopération franco-québécoise en éducation. Les échanges de jeunes maîtres (1965-1982) », in Stéphane Paquin (dir.), Histoire des relations internationales du Québec, Montréal, VLB éditeurs, 2006, pp. 87-98. [Retour au texte]

La Maison Saint-Gabriel… Un témoin des origines de Montréal

La Maison Saint-Gabriel…

Un témoin des origines de Montréal

Dans la partie sud-ouest de Montréal, à quelque trois milles de la Pointe-à-Callière, le voyageur Pehr Kalm note, en septembre 1749, la présence de « vastes prairies et de belles maisons de pierre qui, de loin, paraissent blanches ». L’une de ces maisons aperçues par le naturaliste suédois était certainement la maison de la ferme de Pointe-Saint-Charles mise en valeur par la Congrégation depuis 1662.

Le seul vestige de la vie rurale du 17e siècle

|

La Maison Saint-Gabriel achetée par Marguerite Bourgeoys en 1668, pour y accueillir les Filles du Roy.Crédit photo : Collection Maison Saint-Gabriel – Pierre Guzzo, photographe |

Cette maison, aujourd’hui appelée Maison Saint-Gabriel, est demeurée le seul vestige de la vie rurale du 17e siècle. Musée et site historique, la Maison Saint-Gabriel est reconnue comme l’un des plus beaux exemples de l’architecture traditionnelle québécoise. Cette grande maison en pierre des champs, une des plus anciennes de l’île de Montréal, a été construite par François Le Ber vraisemblablement au début des années 1660. Marguerite Bourgeoys, qui a obtenu de Sieur de Maisonneuve une concession à la Pointe-Saint-Charles, l’achète en 1668 avec les terres environnantes. La Maison Saint-Gabriel, alors appelée La Providence, devient le « quartier général » de la ferme des Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame et le restera pendant plus de trois siècles.

La maison d’accueil des Filles du Roy

|

Les Filles du Roy dans la jardin de la MétairieCrédit photo : Collection Maison Saint-Gabriel – Pierre Guzzo, photographe |

De 1668 à 1673, la Maison Saint-Gabriel est aussi la maison d’accueil des Filles du Roy. Ces jeunes orphelines venues de France sont dotées par le roi Louis XIV pour venir s’installer en Nouvelle-France et « prendre mari ». En effet, vers 1660, dans la vallée du Saint-Laurent, il y a seulement une soixantaine de filles célibataires pour plus de sept cents hommes célibataires. Marguerite Bourgeoys installe les Filles du Roy à la Maison Saint-Gabriel. Elles arrivent avec un coffre pour tout bagage… sinon un simple baluchon. Le jour de leur mariage, elles reçoivent de l’intendant une dot de 50 livres, souvent remise « en denrées propres à leur ménage ». Jusqu’en 1673, quelque 850 Filles du Roy font la traversée. Dix ans plus tard, le nombre d’habitants de la Nouvelle-France a triplé et atteint près de 10 000 habitants.

Le « quartier général » de la ferme des Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame

La ferme de La Providence est très productive. Selon les écrits de Pierre Boucher, on y cultive, en 1684, des céréales

|

La croix de chemin devant la Métairie de Marguerite BourgeoysCrédit photo : Collection Maison Saint-Gabriel – Pierre Guzzo, photographe |

(blé, seigle, orge, avoine, sarrasin), des pois, du chanvre et du lin. Il mentionne les légumes suivants : navets, betteraves, carottes, panais, salsifis, choux, cardes, oignons, poireaux, chicorée, blé d’inde, citrouilles et melon. Parmi les herbes, il sup l’ail, la cive, le persil, la sarriette et le cerfeuil, la pimprenelle, l’hysope et la buglosse. On y récolte le foin bien sûr, puisque la ferme fait l’élevage des animaux. En 1681, l’officier recenseur détaille 22 bêtes à corne, 5 chevaux (il y en a 12 à Montréal et 78 en Nouvelle-France!) et 20 brebis.

En 1693, un incendie détruit en grande partie la maison. En 1698, elle est reconstruite sur ses fondations par le maître maçon Pierre Couturier.

Au 18e siècle, la ferme ne cesse de s’agrandir et atteint une superficie de 212 arpents (environ 70 hectares) au début du 19e siècle, étendue aujourd’hui qui pourrait égaler la superficie entre le pont Champlain et le pont Victoria. Les produits cultivés servent aux besoins de la Congrégation de Notre-Dame et de ses oeuvres, que ce soit en produits frais ou en conserves. Les soeurs font jusqu’à 40 000 pots de conserve par an. Les herbes médicinales sont récoltées et utilisées dans toutes sortes de préparations (onguents, tisanes, décoctions, etc.) souvent faites sur place.

De la ferme au musée patrimonial

Avec la construction du canal de Lachine en 1870, le visage de la Pointe-Saint-Charles change graduellement. Le quartier s’industrialise, se construit et se peuple. Les terres se morcellent. Les champs de la ferme disparaissent, puis c’est le tour des potagers. La ferme cesse ses activités en 1960. En 1965, la Maison Saint-Gabriel est restaurée et convertie en musée patrimonial en 1966. Son impressionnante collection de mobilier et d’objets anciens est replacée selon un inventaire datant de 1722.

La Maison Saint-Gabriel est une des rares fermes au Canada qui a eu le même propriétaire pendant plus de 300 ans. Aujourd’hui, le musée fait revivre son passé à travers sa magnifique collection permanente, ses archives et ses activités d’interprétation. Il met l’emphase sur la vie rurale au 17e siècle et sur l’histoire des Filles du Roy.

Un potager à la mode du 17e siècle

|

La cuisine avec son imposante cheminée et sa pierre d’eauCrédit photo : Collection Maison Saint-Gabriel – Pierre Guzzo, photographe |

La maison a conservé ses bordures de fleurs anciennes, ses splendides roses trémières et ses plants d’herbes aromatiques, médicinales et odorantes. En 2000, le musée a recréé, avec la collaboration de l’ethnobotaniste Daniel Fortin, du Centre de la nature de Laval et du Jardin botanique de Montréal, un potager à la mode du 17e siècle. Ce jardin met l’accent sur les espèces cultivées sous le Régime français, mais aussi sur les plantes indigènes. Il a été ouvert au public en 2001.

Ce jardin potager s’est embelli au fil des années et fait aujourd’hui l’objet de visites guidées. Il est au cœur d’une thématique agricole et horticulturale développée par la Maison Saint-Gabriel dans le cadre de sa programmation estivale. Une partie du site du musée est boisée. Plus d’une trentaine d’arbres, avec un sous-bois et un sentier de la poésie, font partie d’un circuit d’interprétation.

La mémoire de la nation

Dans la grange de pierre construite au 19e siècle, classée monument historique et restaurée en 1992, une salle d’exposition permet la présentation d’expositions temporaires. Celles-ci sont reliées à la thématique du musée. La grange abrite également une boutique, présentant des livres très variés sur l’histoire, l’horticulture et les Filles du Roy, mais aussi des produits du terroir et des objets traditionnels.

Le 28 avril 1992, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a déclaré officiellement le site comme étant historique, ce qui fait un lieu unique et privilégié de sensibilisation à notre histoire et au patrimoine québécois, à partir du Régime français.

Une équipe au service du public

Propriété de la Congrégation de Notre-Dame, la Maison Saint-Gabriel est gérée par une corporation sans but lucratif, dirigée par un conseil d’administration composé de membres de l’Institut et des laïcs. Le personnel du musée est composé de dix personnes : quatre à temps complet et six à temps partiel. Des bénévoles viennent prêter main-forte durant la haute saison et lors d’activités spéciales.

Préservation des collections et informatisation de celles-ci

En plus d’assurer la mise en valeur du patrimoine, une attention particulière est accordée à la restauration et à la préservation des édifices et des collections : restauration d’artefacts, aménagement d’une réserve avec contrôle des conditions ambiantes. Depuis 1994, l’informatisation des collections a permis de verser les informations dans la base de données nationales du Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP). Plus de 18 000 objets de la collection ont été numérisés depuis 1998.

La mission éducative et culturelle du musée

|

Animation musicale dans le jardin de la MétairieCrédit photo : Collection Maison Saint-Gabriel – Pierre Guzzo, photographe |

La réalisation d’expositions thématiques, la diffusion de dossiers pédagogiques et la publication de divers documents écrits et audio-visuels constituent un autre volet de la mission éducative du musée. Celui-ci joue également un rôle important comme lieu touristique dans la région métropolitaine de Montréal.

De janvier à décembre, le musée accueille plus de 60 000 visiteurs : des touristes ainsi que des familles, groupes scolaires et autres, en provenance de Montréal, de la région métropolitaine, du Canada, des États-Unis et de l’Europe. Une visite commentée des lieux permet aux visiteurs de puiser aux sources de l’histoire, de communier à l’esprit des bâtisseurs du pays et de prendre contact avec l’héritage culturel, religieux et social de ceux et celles qui ont fait l’histoire.

Site Internet : www.maisonsaint-gabriel.qc.ca

Renseignements : 514 935-8136

Pointe-à-Callière, lauréat du prix Léonidas-Bélanger 2007

Pointe-à-Callière, lauréat du prix Léonidas-Bélanger 2007

|

De gauche à droite, M. Michel Pratt, président du jury pour le prix Léonidas-Bélanger, édition 2007, Mme Louise Pothier, musée d’archéologie et d’histoire de Pointe-à-Callière, et M. Richard M. Bégin, président de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec. Pointe-à-Callière s’est mérité le prix pour son exposition Les Iroquoïens du Saint-Laurent, peuple du maïs.Crédit : Fédération des sociétés d’histoire du Québec, 26 mai 2007 |

|

Exposition « Iroquoiens du Saint-Laurent, peuple du maïs »Crédit : Pointe-à-Callière |

Le prix Léonidas-Bélanger 2007 a été remis à Pointe-à-Callière pour son exposition « Iroquoiens du Saint-Laurent, peuple du maïs », présentée au musée de novembre 2006 à mai 2007. Décernée par la Fédération des sociétés d’histoire du Québec, cette distinction vise à « reconnaître le travail exceptionnel de diffusion réalisé par un organisme, œuvrant en histoire ou dans une science connexe, auprès de la population de son milieu et visant à mieux faire connaître une parcelle de l’histoire de ce milieu ». L’exposition de Pointe-à-Callière rassemblait quelque 130 artefacts provenant de sites archéologiques du Québec, de l’Ontario et de l’État de New York, présentant ce peuple d’horticulteurs qui a introduit la culture du maïs dans la vallée du Saint-Laurent à partir de l’an 1000. Plusieurs de ces groupes ont rencontré Jacques Cartier quand celui-ci remonta le fleuve dans les années 1530-1540. Ces populations ont quitté leurs villages de la vallée du Saint-Laurent dans la seconde moitié du 16e siècle, vraisemblablement dispersées à la suite de guerres amérindiennes. À noter que l’exposition « Iroquoiens du Saint-Laurent, peuple du maïs » est actuellement présentée à Québec, au Musée de l’Amérique française, jusqu’au 9 mars 2008, et qu’elle entreprendra par la suite une tournée canadienne et française.

Louise Pothier

Chargée de projets, expositions et recherche

Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal

http://www.pacmusee.qc.ca/index.aspx

La participation française aux célébrations du 400e anniversaire de la fondation de la Ville de Québec

La participation française aux célébrations du 400e anniversaire

de la fondation de la Ville de Québec

|

Champlain supervisant la construction de sa résidence, Québec, 1608 – Jefferys, Charles William 1869-1951 – vers 1925

Crédit : Bibliothèque et Archives Canada, no d’acc 1972-26-760

|

Le président du comité français d’organisation, Jean-Pierre Raffarin, a annoncé le 8 octobre 2007, la participation française aux célébrations du 400e anniversaire de la fondation de la Ville de Québec. Cette participation met à profit tous les secteurs dans lesquels la France a tissé des liens avec le Québec, culture, histoire, économie, etc. Elle fait appel aux activités les plus diverses, spectacles, compétitions, expositions, colloques, ateliers d’échanges, etc. Elle tente de rejoindre toutes les clientèles, Français, Québécois, jeunes et adultes, artistes, historiens, généalogistes, hommes d’affaires, etc. Elle couvre les deux côtés de l’Atlantique, apportant un soutien à des festivités qui se déroulent tant du côté français que du côté québécois.

À Québec, un des points forts des célébrations, placées sous le thème de la fraternité et de la rencontre, est le don au Québec du Centre de la francophonie des Amériques, un aménagement architectural imposant réalisé au Musée de l’Amérique française. Pour en savoir davantage sur cette contribution majeure et sur la programmation en général, les lecteurs sont invités à se rendre sur le site du ministère des Relations internationales du Québec.

Gilles Durand

En marche vers le 400e anniversaire de la fondation de Québec Don de la Fontaine de Tourny à la Ville de Québec

En marche vers le 400e anniversaire de la fondation de Québec

Don de la Fontaine de Tourny à la Ville de Québec

La famille Simons a fait don d’une fontaine à la Ville de Québec, dans le cadre de son 400e anniversaire qui sera célébré en 2008.

Dénommée Fontaine de Tourny, la fontaine provient de la Ville de Bordeaux. Gagnante d’une médaille d’or lors de l’exposition universelle de Paris de 1855, elle a été inaugurée en 1857. La famille Simons ne pouvait faire plus beau cadeau à la Ville de Québec : en effet, la fontaine symbolise l’eau, la navigation et la pêche, des thématiques qui conviennent bien à Québec et à sa ville sœur jumelle en France, Bordeaux.

La fontaine a été transportée au Québec et elle a été installée au centre de la place de l’Assemblée-Nationale, en face de l’hôtel du Parlement. Son inauguration a été réalisée le 3 juillet 2007, avec sa mise en eau, en présence de M. Jean Charest, premier ministre du Québec, de Mme Andrée P. Boucher, alors mairesse de la Ville de Québec1, et de plusieurs autres invités.

Crédit : Assemblée nationale du Québec |

Cette activité s’est prolongée à la salle du Conseil-Législatif, à l’hôtel du Parlement avec la remise d’un certificat de désignation toponymique par Mme France Boucher, présidente par intérim de la Commission de toponymie, à M. Donald Simons et à son fils, M. Peter Simons, président de la maison Simons. Cette remise s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Mme Fatima Houda-Pépin, première vice-présidente de l’Assemblée nationale du Québec.

Jacques Fortin

Agent de recherche

Commission de toponymie du Québec

Courriel : jacques.fortin@toponymie.gouv.qc.ca

1 – Madame Boucher est décédée le 24 août 2007.

Projets des Archives départementales du Conseil général de la Charente-Maritime à l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de Québec 1608-2008

Projets des Archives départementales du

Conseil général de la Charente-Maritime

à l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de Québec

1608-2008

La traversée des manuscrits de la Charente-Maritime à Québec

|

Emblème des Archives départementales de la Charente-Maritimes |

Il s’agit des « contrats d’engagement » par lesquels les candidats à l’émigration étaient recrutés pour aller travailler en Nouvelle-France pendant, en général, trois années, avec la possibilité de s’y installer définitivement. Rédigés il y a 400 ans devant notaire, ces contrats constituent bien souvent l’unique trace marquant le départ de l’émigrant vers le Nouveau Monde et aussi le dernier témoignage de sa vie en France. La qualité historique et la valeur symbolique – affective même – de ce type de documents n’en sont que plus grandes.

Rassemblés en une exposition intitulée « La traversée des manuscrits », les contrats originaux des xviie et xviiie siècles (sous forme de registres ou de liasses) seront accompagnés de notices descriptives, de transcriptions et de repères chronologiques ; l’ensemble constituant un îlot organique encadré et mis en valeur par un environnement fait d’agrandissements numériques de contrats sur panneaux dits kakémono (2,00 m x 0,80 m). La réalisation et le transport en seront assurés par le Conseil général de la Charente-Maritime.

En étroite collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec, « La traversée des manuscrits » sera accueillie à Québec à partir de l’été 2008 au Centre d’archives de Québec et des archives gouvernementales pour être intégrée à l’exposition que prépare cette institution : « Québec, cité administrative – des origines à nos jours ».

Autres opérations en cours aux Archives départementales

Numérisation d’archives anciennes

Cause de Jean Gitton, marchand, et Marie Martin, femme de Mathurin Moricet, contre François Peron, bourgeois et avitailleur de l’Aigle-Blanc. Ce dernier est condamné à faire partir le vaisseau pour Québec et à y transporter les cinq passagers recrutés par les demandeurs (Amirauté de La Rochelle, 13 avril 1662, folio 27, registre B 203).

Crédit : Archives départementales de Charente-Maritime

En préambule aux célébrations de la fondation de la Nouvelle-France, les Archives départementales ont participé à la mise en ligne d’une exposition virtuelle et d’une base de données de documents numériques : portail Nouvelle-France Horizons Nouveaux, histoire d’une terre française en Amérique.

La Charente-Maritime y est représentée par plus de 25 000 pages d’archives numérisées issues principalement des fonds de l’Amirauté de Brouage et de l’Amirauté de La Rochelle. En outre, 90 000 pages numériques de minutes notariales anciennes sont actuellement réalisées dont plusieurs milliers ont un lien avec la Nouvelle-France. Elles seront prochainement intégrées à la base de données. Ce programme de numérisation va se poursuivre au cours des années 2007-2008 et au-delà.

Numérisation de l’état civil

Les registres paroissiaux et de l’état civil de plus de 100 ans de l’ensemble du Département de la Charente-Maritime sont en cours de numérisation. Ils représentent environ 1 500 000 de pages d’archives. À terme, ces documents seront également mis en ligne, ce qui facilitera les recherches généalogiques, des Québécois en particulier.

Collaborations des Archives départementales

Les Archives départementales participent (prêt de documents, conseil scientifique, comité de pilotage) à divers projets extérieurs qui célèbreront aussi en 2008 la fondation de Québec :

- Ville de La Rochelle (la Grande Traversée de l’Atlantique, les festivités du 8 mai 2008)

- Villes de Rochefort, La Rochelle et Royan (Le Grand livre de Champlain) Monuments Nationaux – Tour de la Chaîne de La Rochelle (centre d’interprétation sur l’émigration vers la Nouvelle-France)

- Musée de Royan (exposition Nouvelle-France)

- Musée de la Pointe-à-Callière, Montréal (exposition « France/Nouvelle-France. Naissance d’un peuple français en Amérique »).

Pauline Arseneault, chef du service des archives notariales, anciennes et de la Nouvelle-France

Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle, 27 août 2007

Séduction, amour et mariages en Nouvelle-France

Séduction, amour et mariages en Nouvelle-France

|

Page couverture de l’ouvrage publié en 2007

Crédit : Éditions Libre Expression |

L’auteur de cette publication (Montréal, Éditions Libre Expression, 2007, 187 p.), André Lachance, présente les fréquentations amoureuses et les relations conjugales au temps de la Nouvelle-France. Les premières, les fréquentations, peuvent se dénouer fort différemment. Simples occasions de se procurer du divertissement et du plaisir, elles peuvent aussi conduire à la décision de se marier, à un moment où la femme détient encore un pouvoir réel sur l’homme (il n’en sera plus de même après le mariage). Elles peuvent encore mener à une naissance précipitée avec ses trois possibilités : les deux amants acceptent le mariage, qui peut avoir lieu après la naissance de l’enfant ou quelques mois avant celle-ci. Si le conjoint refuse de se marier, le jugement du tribunal peut l’amener à revoir sa décision, compte tenu que son exécution peut s’avérer plus onéreuse que le mariage. À moins qu’il ne décide de déserter, la femme devant subir alors la réprobation de son entourage et assurer tant bien que mal le soin de sa progéniture jusqu’au jour où elle trouvera peut-être un nouveau partenaire… Quant aux secondes, les relations conjugales, elles pourront connaître des hauts et des bas, sujet au droit de correction modérée que le mari possède sur sa femme dans la société d’Ancien Régime…

Il y aurait beaucoup à dire de cet ouvrage, présenté dans un style coulant et dépouillé le plus possible de références pour en rendre la lecture moins ardue. Dans cette présentation, nous nous en tiendrons aux sources utilisées et à l’apport de l’ouvrage à l’enrichissement de la mémoire franco-québécoise.

Les sources utilisées

L’auteur fait le tour de la question et dévoile le plus possible les différents volets de son sujet : comportements, même les plus déviants, coutumes, croyances et systèmes de valeurs que nos ancêtres ont apportés dans leurs bagages du vieux continent. Pour y parvenir, il fait appel à toutes les sources disponibles : dossiers et registres du Conseil souverain ou supérieur, de la prévôté de Québec et des juridictions royales de Trois-Rivières et de Montréal (dépositions des témoins, interrogatoires des accusés décrivant les circonstances dans lesquelles les délits sexuels ont été commis, jugements rendus, etc.), édits et ordonnances du roi et des intendants, commissions des gouverneurs et des intendants, actes d’état civil, contrats notariés, publications relatives à la Nouvelle-France des 17e et 18e siècles ( journaux de voyage tel celui du botaniste Pehr Kalm, Relations et correspondance des jésuites qui renseignent à l’occasion sur les comportements, telle la liberté prise en matière de mœurs sexuels dans les Pays-d’en-Haut), mandatements et prescriptions des autorités religieuses (catéchisme, Rituel du diocèse de Québec de Mgr de Saint-Vallier datant de 1703, etc.).

L’autorité des parents et les « sommations respectueuses »

Comme dans la mère patrie, plusieurs interdits pèsent sur les amants en Nouvelle-France. Quand vient le moment du choix du conjoint, les parents ont priorité sur le penchant de leurs enfants, ceux âgés de 30 ans et moins dans le cas des garçons et de 25 ans et moins dans le cas des filles. Cette pratique, appliquée tout particulièrement dans les classes noble, bourgeoise et marchande et sanctionnée par les autorités civiles et religieuses, a pour but d’unir des familles plutôt que des individus. Elle fait primer les intérêts sociaux et économiques de la famille sur les sentiments que les futurs peuvent avoir l’un envers l’autre. Elle assure l’alliance de conjoints issus de familles de même rang et constitue une garantie que le patrimoine familial des parents passera, à leur décès, « entre des mains dignes et à la hauteur du legs ». Il est vrai qu’au cours du 18e siècle, cette pratique évolue vers une plus grande marge de manœuvre des enfants, en particulier chez les gens du commun, mais encore là nous devons y voir une liberté toute relative lorsque le contrat de mariage stipule une donation des parents avec obligation pour l’enfant de prendre soin d’eux jusqu’à leur décès. Ce n’est seulement que passé l’âge de 30 ans pour le garçon ou de 25 ans pour la fille, que les amants peuvent passer outre au refus de leurs parents d’entériner leur union; mais, encore là, doivent-ils leur présenter au préalable une « sommation respectueuse », c’est-à-dire qu’ils doivent demander leurs avis et conseils verbalement et par écrit, au besoin jusqu’à trois fois de suite (édit d’Henri II de 1556). Dans de telles circonstances, nous ne devons pas nous surprendre que des conjoints, ne ressentant pas ou plus d’attirance pour leur partenaire, se laissent aller à l’infidélité, au point de se mettre dans l’obligation de se justifier devant le tribunal…

Les militaires, de « fougueux séducteurs »

Un tel pouvoir des parents sur leurs enfants ne peut manquer d’exercer un certain impact étant donné qu’il s’applique à toute la société d’Ancien Régime. Il est aussi un autre pouvoir que l’auteur ne peut manquer de passer sous silence, c’est celui des autorités des troupes de la Marine d’autoriser le mariage des soldats, ces « fougueux séducteurs ». L’exercice de cette prérogative devient particulièrement importante quand les troupes manquent de recrues. Compte tenu de l’importance numérique des soldats dans la colonie par rapport à la population civile, elle pèse d’un certain poids et n’est pas sans provoquer à l’occasion du libertinage. En effet, selon une étude menée dans les régions de Montréal et de Québec, 10 % des couples formés d’un militaire et d’une Canadienne ont eu des rapports sexuels avant le mariage.

Les mariages entre conjoints de confession religieuse et de culture différentes

D’autres interdits ou obstacles peuvent encore peser. Héritière de la politique royale à l’égard des protestants dont la religion remet en cause les fondements du pouvoir, la société coloniale rend possibles les mariages entre confessions religieuses différentes qu’en autant que les protestants abjurent leur foi et se convertissent au catholicisme. De même, les mariages interculturels, d’abord encouragés au 17e siècle, ne sont plus que tolérés par la suite. En effet, compte tenu que les Blancs ont tendance de plus en plus à adopter le mode de vie des Amérindiens et que leur société est marquée par la répartition communautaire des biens et par des rapports égalitaires entre les membres, de tels mariages remettent en cause les bases de la société d’Ancien Régime fondée sur la hiérarchie et les privilèges économiques et sociaux. En fait, de 1644 à 1760, les unions interculturelles officielles furent peu nombreuses, 145 entre Blancs et Amérindiennes, 35 entre Blanches et Amérindiens, la majorité de ces derniers étant des esclaves de la tribu des Panis. Quant à l’Église, elle prend les mesures nécessaires avant de célébrer un mariage pour s’assurer que le futur conjoint n’est pas déjà marié dans son pays d’origine : elle exige un « témoignage de liberté au mariage » garantissant qu’il est libre de toute attache matrimoniale.

Le mariage « à la gaumine » et le charivari

Dans un tel contexte, les futurs peuvent être tentés de donner libre cours à leur désir en ne respectant pas les prescriptions établies. Par exemple, certains se jurent fidélité à l’improviste et à haute voix lors d’une célébration liturgique sans faire intervenir le prêtre pour sanctionner leur union. C’est ce qu’on appelle à l’époque le mariage « à la gaumine » (interdit par l’ordonnance royale de Blois de 1679) du nom d’un homme politique français qui se marie ainsi au début du 17e siècle. Quand ce n’est pas la justice qui finit par rattraper les délinquants, ce sont leurs voisins immédiats qui font appel au charivari. Pratique importée du vieux continent, le charivari consiste en un rassemblement de voisins devant la maison de celui qui prend un conjoint beaucoup plus jeune ou bien encore qui se remarie trop tôt sans laisser passer un délai raisonnable après le décès de son conjoint. Des gens du voisinage se rassemblent alors à la tombée de la nuit en faisant du tintamarre et toutes sortes de bruit pour exprimer leur désaccord. Une différence d’âge trop grande porte atteinte au droit que, selon la croyance, la jeune génération possède de ne pas être dépouillée des partenaires de même âge, et privée des biens que ceux-ci peuvent apporter en mariage. Quant au remariage trop rapide, il ne donne pas le temps nécessaire pour la séparation du survivant d’avec le défunt, et c’est ce vacarme nocturne qui y pallie. Malgré l’interdiction de l’Église, la coutume du charivari s’est poursuivie au 19e siècle et jusqu’au début du 20e siècle, 176 cas ayant été relevés au Québec entre 1800 et 1935.

Un pan de notre histoire mieux connu

Cette présentation fait ressortir quelques éléments démontrant ce que la mémoire québécoise partage avec la France. Elle est loin cependant d’épuiser la richesse du travail préparé par l’auteur. Celui-ci prend soin d’illustrer ses avancées par des cas individuels tirés des archives judiciaires, de même que par des documents des autorités civiles (incluant les notaires) et religieuses et d’observateurs de l’époque (commandant de navire, voyageur français, historien, naturaliste), qui replacent le lecteur dans le contexte de l’époque. Ce faisant, l’auteur lève le voile sur un des aspects de la société coloniale jusqu’ici peu abordé, les amours au temps de la Nouvelle-France considérés pour beaucoup à partir de leur côté déviant (compte tenu des sources disponibles). En même temps, il nous aide à saisir ce que pouvait être la normalité et à mesurer le chemin que les femmes ont dû parcourir à travers le temps pour atteindre l’égalité avec les hommes.

Gilles Durand

Le Québec, une amérique française

Le Québec, une Amérique française

Le Québec, une Amérique française/Alain Ripaux, Nicolas Prévost. [Paris] : Éditions Visualia, impression 2002. 112 p. : ill. (certaines en coul.), cartes, portr. Collection Images et souvenirs cartophiles. Réalisation : Visualia – Cartophilie et illustration de La Poste et de France Télécom en partenariat avec Paris-Québec.

Qu’a découvert Jacques Cartier ? Qui est Samuel de Champlain ? Qu’est-ce que la Nouvelle-France ? Qu’est-ce que la souveraineté du Québec ?

|

Éditions Visualia, 2002Crédit : Éditions Visualia |

Ce livre dresse un panorama complet du Québec, depuis la Nouvelle-France jusqu’à l’époque contemporaine, de Jacques Cartier et de Samuel de Champlain à Jean Lesage et René Lévesque. Il traite également de la francophonie québécoise, des nations amérindiennes, des lieux de mémoire communs franco-québécois et de la poste au Québec et au Canada.

Cet ouvrage, illustré d’une centaine de cartes postales anciennes en noir et blanc et en couleur, compose un ensemble iconographique d’une richesse exceptionnelle. Il vous permettra de découvrir le Canada français d’autrefois, les villes de Montréal et de Québec, la vie quotidienne et les métiers anciens.

Cet ouvrage est disponible au prix de 20 € + 5 € de port auprès de Visualia – 57, rue de la Colonie, 75013 Paris – courriel : visualia.lpft@wanadoo.fr .

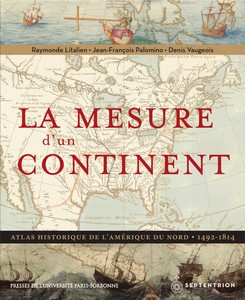

La Mesure d’un continent. Atlas historique de l’Amérique du Nord

La Mesure d’un continent. Atlas historique de l’Amérique du Nord

Litalien, Raymonde, Vaugeois, Denis, Palomino, Jean-François, La Mesure d’un continent. Atlas historique de l’Amérique du Nord, 1492-1814, Septentrion/Presses universitaires de Paris-Sorbonne, Québec/Paris, 2007.

Crédit : Éditions Septentrion |

Un simple regard sur la large couverture du livre et le bibliophile saisit immédiatement la teneur de l’ouvrage : un navigateur pointant son arbalète vers l’horizon, une carte de l’Amérique septentrionale de Bellin (1743) sur laquelle se superposent des voiliers luttant contre la tempête, un cartouche tiré d’une carte de Terre-Neuve, un dessin de pêcheurs « esquimaux » sur la banquise, un belle vue de Québec à vol d’oiseau, manuscrit de 1685. D’emblée, le curieux est transporté au centre de l’Amérique du Nord et sollicité par l’histoire vécue aux quatre points cardinaux. La table des matières confirme et accompagne la démarche des auteurs dans leur entreprise de reconstitution de la connaissance de l’Amérique du Nord et de son occupation humaine. Chacune des quatre parties rapporte une entreprise à une époque de l’histoire et de la cartographie du continent.

Aborder l’Amérique au XVIe siècle

En mars 1493, Christophe Colomb rentre d’un long voyage, persuadé d’avoir touché les Indes. Pour atteindre l’Orient et ses trésors, il a fait le pari de traverser l’Atlantique. En réalité, il s’est heurté à un obstacle de taille, un immense continent qui lui barre la route de la soie et des épices. Dans le sillage du roi d’Espagne, celui du Portugal, de l’Angleterre et de la France envoient des expéditions de reconnaissance en Amérique. A la suite des voyages de Verrazzano, de Cartier, de Roberval, apparaît un continent inconnu des Européens, peuplé d’habitants avec qui les contacts s’établissent. Les bateaux de pêche arrivent par centaines dans tout le golfe du Saint-Laurent, y travaillent le printemps et l’été, le temps de compléter la cargaison de morue qu’ils rapportent en Europe. Les Espagnols et les Portugais choisissent de se concentrer au sud du continent, délaissant la partie nord qu’explorent les Anglais via Terre-Neuve et la baie d’Hudson d’où ils cherchent un passage vers l’ouest pendant qu’ils s’installent sur la côte entre la Floride et l’Acadie. La traite des fourrures s’engage avec les Indiens. La cartographie rend compte, souvent avec un temps de retard, de l’effervescence suscitée par ces milliers d’Européens, majoritairement français, pour qui ce monde est totalement nouveau. Parmi les Normands, navigateurs omniprésents, on trouve aussi de grands cartographes, formés à Dieppe. C’est l’un d’eux, Guillaume Levasseur qui présente pour la première fois le toponyme de « Québec » sur une carte de 1601.

Explorer et cartographier l’Amérique au XVIIe siècle

À la recherche d’une « mer de l’Ouest » imaginaire, coureurs de bois, missionnaires, militaires, navigateurs et autres scientifiques explorent l’Amérique du Nord. Ils sillonnent les rivières, franchissent les portages et parviennent jusqu’au centre et au sud du continent rejoignant alors leurs concurrents espagnols bien implantés au Mexique ainsi que les Anglais à l’est du Mississippi. Ils dessinent et cartographient le territoire en même temps qu’ils présentent ses habitants. Du pilote hydrographe havrais Pierre de Vaulx et sa somptueuse représentation de l’océan Atlantique (1613) jusqu’à Jean-Baptiste Franquelin, hydrographe du roi à Québec, sans oublier la précision de Champlain, les données recueillies par Jolliet et Marquette auprès des Indiens ou le tragique voyage de Cavelier de La Salle, l’Amérique prend forme, les richesses de ses terres apparaissent. Avec le poisson, le castor, le bois, les métaux précieux, le continent se fait habitat parsemé de toponymes autochtones identifiés par les voyageurs ou attribués naturellement par ces mêmes explorateurs français. On nomme alors des lieux, soit pour désigner une réalité géographique comme « Trois-Rivières » ou le « lac Supérieur » soit pour immortaliser un grand personnage, c’est le cas de la « Louisiane » et du « fort Frontenac » ; on évoque parfois le nom d’un saint du calendrier datant ainsi la prise de contact de l’explorateur européen avec le lieu, comme Jacques Cartier, le 10 août 1535, fête de la Saint-Laurent, donne le nom du saint à une baie de la côte nord du fleuve auquel ce nom sera ensuite attribué ainsi qu’au golfe de son embouchure et, par extension, à la chaîne de montagnes Laurentides et au territoire qui sera désigné sous le nom de Laurentie. Chaque dénomination a sa propre histoire et laisse un héritage. L’acte de nommer est un baptême, c’est le moyen de soustraire un lieu à la Terra Incognita pour le faire entrer dans le monde connu. C’est aussi une forme d’appropriation du territoire par de nouveaux arrivants où ils reconnaissent toutefois la réalité et l’ampleur de l’occupation humaine existante.

Conquérir l’Amérique au XVIIIe siècle

L’exploration et le développement des comptoirs de commerce en Amérique du Nord portaient en eux les gènes des conflits armés qui devaient secouer le continent. Pendant plus de deux siècles, Français et Anglais précisent leur connaissance de l’intérieur du continent, se disputant peu à peu chaque bande de territoire. Pour tous, l’objectif ultime est l’accès à la côte du Pacifique où ils situent la « mer de l’Ouest », qui semble inexplicablement s’éloigner devant les explorateurs. De plus, tout en progressant, les colonisateurs doivent préserver la sécurité de leurs acquis territoriaux dispersés et toujours fragiles.

Plusieurs guerres européennes donnent lieu à des conflits armés entre la Nouvelle-France et les colonies anglaises. La guerre de la ligue d’Augsbourg (1688-1697) force la Nouvelle-France à se battre sur tous les fronts. Le traité de Ryswick (1697) conserve l’intégrité de son territoire, mais démontre la difficulté de défendre un espace couvrant l’Amérique de Terre-Neuve aux Grands Lacs, de la baie d’Hudson au golfe du Mexique. Selon le même scénario de rivalité entre États, des points de friction, foyers de guerre larvée, justifient de violents affrontements en Amérique, autorisés par les guerres déclenchées en Europe. La guerre de Succession d’Espagne et le traité d’Utrecht (1713) retirent à la France Terre-Neuve et l’Acadie ainsi que la plus grande partie du bassin hydrographique de la baie d’Hudson. Malgré l’exploration de l’Ouest par la famille La Vérendrye et la chaîne de postes fortifiés établis sur l’axe Ohio-Illinois-Mississippi, la guerre de Succession d’Autriche (1745-1748) et la guerre de Sept-Ans (1756-1763) aboutissent à une suprématie quasi totale de l’Angleterre en Amérique du Nord.

À l’ouest, Espagnols, Russes, Anglais et Français explorent le littoral de l’océan Pacifique. Une autre lutte d’envergure mondiale s’engage sur l’emplacement imaginé de cette « mer de l’Ouest » fictive mais tant espérée. Là encore, la puissante Angleterre qui détient la suprématie des mers, s’impose à la suite des fructueuses explorations scientifiques de Cook et de Vancouver. Les contours du continent sont enfin définis et les cartes remarquablement précises d’Arrowsmith et de Pond traduisent cette connaissance pour le reste du monde.

Traverser l’Amérique au XIXe siècle

Il faudra attendre 1793, soit trois siècles après Colomb, pour qu’Alexander Mackenzie puisse inscrire sur un rocher face à l’océan Pacifique : « from Canada by Land ». Mais la route qu’il a suivie est impraticable. Dix ans plus tard, ce sont les Américains Lewis et Clark qui réussissent une autre traversée du continent, en passant du Missouri au Columbia, deux majestueux cours d’eau hélas séparés par d’immenses chaînes de montagne.

En 1814, chacun de leur côté, William Clark et le Canadien David Thompson feront sous forme de carte la synthèse des connaissances accumulées. Mais on se demande encore s’il existe une voie navigable traversant l’Amérique. Plusieurs expéditions la recherchent encore au cours du XIXe siècle. Le Norvégien Amundsen franchira enfin le passage du Nord-Ouest en 1903-1906, sans se douter qu’un siècle plus tard, avec le réchauffement climatique la navigation deviendrait praticable quelques semaines par année, constituant alors un nouvel enjeu international.

Avec l’Atlas historique de l’Amérique du Nord, les auteurs ont voulu donner la parole à ceux qui, Blancs et Indiens, ont marché, exploré et cartographié l’Amérique. Œuvres d’art, œuvres de sciences, mais aussi pièces stratégiques d’un échiquier mondial, les cartes géographiques qu’ils ont laissées sont d’irremplaçables témoins de cette quête de savoir. Elles tracent une nouvelle histoire de l’Amérique du Nord, permettant de prendre la mesure d’un continent.

Raymonde Litalien,

Conservateur honoraire des Archives du Canada

Cinquante sites incontournables du Québec ou Le Québec en 50 sites

Cinquante sites incontournables du Québec

ou

Le Québec en 50 sites

Sur les bords du Saint-Laurent, le fleuve aux grandes eaux, une série de bonnes femmes regardent l’estuaire qui, à la hauteur de Mingan, est déjà presque mer. Dans cette région, visitée par Jacques Cartier dès 1534, on appelle bonnes femmes ces blocs calcaires que le vent et les vagues du large ont patiemment sculptés. Ce paysage original, qui orne la couverture d’un ouvrage publié par Les Éditions de l’Homme*, est l’un des cinquante sites que présente ce beau livre qui rend hommage à autant de lieux privilégiés du vaste Québec.

Cet ouvrage est à la fois un guide et plus qu’un guide : chacun des sites fait l’objet d’une présentation par un texte que l’Éditeur a voulu lyrique mais toujours précis, par des photos aériennes et au sol (plus de 300) et par une carte de localisation. Chacun des cinquante chapitres est aussi l’occasion d’aller plus loin : des références orientent le lecteur vers des sources bibliographiques relatives à chaque site, mais également vers d’autres lieux qui, au Québec et ailleurs, font écho à ceux que présente l’ouvrage.

Cet ouvrage est à la fois un guide et plus qu’un guide : chacun des sites fait l’objet d’une présentation par un texte que l’Éditeur a voulu lyrique mais toujours précis, par des photos aériennes et au sol (plus de 300) et par une carte de localisation. Chacun des cinquante chapitres est aussi l’occasion d’aller plus loin : des références orientent le lecteur vers des sources bibliographiques relatives à chaque site, mais également vers d’autres lieux qui, au Québec et ailleurs, font écho à ceux que présente l’ouvrage.

Il y a quelque chose de symbolique chez ces bonnes femmes de Mingan qui, telles des sentinelles du golfe, surveillent l’arrivée des cousins français, comme elles l’ont fait depuis plus de quatre siècles. Le livre les aura préparés à découvrir, entre autres lieux-échos, la forêt hantée du Témiscamingue, chargée de légendes comme la forêt de Brocéliande, les battures du cap Tourmente qui accueille autant d’oies blanches que la Camargue reçoit de hérons et de flamands, ou encore les Cent îles du lac Saint-Pierre et leur chenal du Moine, un véritable marais poitevin du Québec que certains appellent la Louisiane québécoise.

Les paysages n’ont-ils pas, comme les humains qui les habitent, des airs de famille ? et cela, que l’on soit en plein cœur du pays ou aux antipodes. Les grands Jardins de Normandin rappelleront peut-être au visiteur français les jardins du château de Villandry, car les deux sont des rendez-vous avec la captivante histoire des jardins. En termes de paysages, celui de Harrington Harbour sur la Basse-Côte-Nord est aussi éloigné de Montréal que les îles Kerguelen le sont de Paris ; et les deux apportent pourtant leur contribution à la belle mosaïque de leurs pays respectifs. Tous ces lieux ont en commun un héritage que le Québec partage avec la France, car peu d’endroits au Québec ne portent pas l’empreinte d’une présence française, que ce soit par l’architecture, la toponymie ou le souvenir d’un personnage attaché à l’esprit du lieu.