Bulletin n°32, juin 2011

42% des pionniers de la Nouvelle-France sont inscrits dans le Fichier Origine

42% des pionniers de la Nouvelle-France sont inscrits dans le Fichier Origine

par Marcel Fournier

Arrivée de navires de France

|

Une base de données qui continue à s’enrichir

Lors de la première diffusion du Fichier Origine en 1998, nous étions documentés sur 8% des pionniers de la Nouvelle-France grâce surtout aux travaux du père Archange Godbout. En 2011, c’est maintenant 42% des pionniers et pionnières qui sont documentés dans le Fichier Origine. Sur les 9 830 pionniers établis par mariage en Nouvelle-France entre 1620 et 1760, le Fichier Origine en dénombre 3 895. Il s’agit donc d’une augmentation considérable des connaissances des origines familiales de nos ancêtres. Cette formidable augmentation est due aux travaux des cercles généalogiques français qui ont dépouillé des milliers de registres paroissiaux depuis les années 1980, et aux centaines de chercheurs qui alimentent d’année en année le Fichier Origine pour le bénéfice des chercheurs en histoire et en généalogie.

La version 38 du Fichier Origine s’est enrichie de 76 nouvelles fiches dont 37 fiches comportent des actes de naissance précis. Par contre, nous avons retranché 16 fiches en raison de la découverte de doublons. Le Fichier Origine compte maintenant 5 405 fiches de migrants venus au Canada entre 1620 et 1865. Nous avons également ajouté 46 nouveaux actes numérisés portant ainsi le nombre total à 1058. En plus de ces ajouts, plusieurs fiches ont été enrichies par l’ajout de plusieurs informations surtout pour le département de la Charente-Maritime. Enfin, une nouvelle amélioration au Fichier Origine est l’ajout de la date de la modification permettant ainsi de savoir à quel moment il y a eu une modification dans les fiches.

Afin de promouvoir davantage le Fichier origine auprès de publics ciblés, des stands seront tenus au congrès sur l’Amérique française en mai 2011 au Centre des congrès de Montréal, au congrès de la Fédération française de généalogie en juin 2011 à Lille en France et au congrès du 50e anniversaire de la Société de généalogie de Québec en septembre 2011 à l’Université Laval.

Le Fichier Origine est accessible gratuitement dans Internet depuis 1998 grâce au financement apporté par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie et à l’appui des commanditaires dont les bandeaux et les pastilles publicitaires apparaissent sur le site Internet du Fichier Origine. Nous vous invitons à visiter leur site Internet car sans leur contribution financière importante, le Fichier Origine ne pourrait être diffusé gratuitement.

Le Fichier Origine s’inscrit dans le cadre d’une entente de coopération, signée en mars 1998, renouvelée en mai 2010, entre la Fédération québécoise des sociétés de généalogie et la Fédération française de généalogie. Le projet est financé par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie qui reçoit une aide financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi que des commandites de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, des Éditions du Septentrion, du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) et de l’Institut généalogique Drouin. Le Fichier Origine est accessible gratuitement sur Internet depuis 1998.

Un des intérêts du Fichier Origine : les antécédents familiaux

Le métier ou la profession des pères des migrants et des migrantes compte parmi les données ajoutées régulièrement au Fichier Origine. Cette information de première main, tirée des actes civils et notariaux de France, permet aux historiens et généalogistes de comparer l’occupation des pionniers en Nouvelle-France à celle de leurs parents demeurés en France. Par là, elle lève le voile sur la transmission du patrimoine familial aux enfants et sur la décision que ceux qui n’héritent pas ont à prendre, soit quitter la terre paternelle pour exercer un métier ailleurs, outre-Atlantique par exemple. Elle permet aussi de connaître ceux et celles qui ont quitté l’Hexagone sans parents pour les supporter, des données qui ne sont pas à négliger dans le cas des filles du roi dont plusieurs ont été qualifiées d’orphelines. Les lecteurs intéressés sont invités à consulter la communication que nous avons présentée au congrès de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie en mai 2010.

Marcel Fournier

Coordonnateur du Fichier Origine

Téléphone et télécopie : (450) 647-1240

marcel.fournier@sympatico.ca

http://www.marcel-fournier.com/

Combattre pour la France en Amérique – Un ouvrage qui n’a pas fini de se signaler

Combattre pour la France en Amérique

Un ouvrage qui n’a pas fini de se signaler

par Gilles Durand

Crédit : Marcel Fournier |

Dans le numéro 262-2011 de la Revue historique des armées, Dominique Guillemin prend la plume pour signaler la récente publication Combattre pour la France en Amérique. Les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France 1755-1760, préparée par une équipe sous la direction de Marcel Fournier. Pour l’auteur du compte rendu, l’ouvrage constitue le rappel d’une partie de l’aventure commune vécue par les Français et les Québécois au cours de cette guerre qui pourrait être qualifiée de premier conflit mondial. Il renferme en outre de magnifiques illustrations sur les acteurs du conflit et les lieux où les combats se sont déroulés. Enfin et surtout, il lève le voile sur l’histoire personnelle de chacun des soldats et des officiers qui sont venus combattre en Amérique du Nord, en particulier leur mariage et leur établissement au pays lorsque c’est le cas.

Combattre pour la France en Amérique constitue un outil indispensable pour ceux qui comptent dans leur ascendance des pionniers d’origine française. En plus d’ajouter au plaisir de la recherche et de la découverte dans le vaste champ de la généalogie, le volume contribue aussi de façon significative au rapprochement des Québécois et des Français.

Le Québec, une histoire de famille

Le Québec, une histoire de famille

Crédit : TVA

par Marcel Fournier

|

|

Les téléspectateurs pourront voir au Réseau TVA, à compter de l’automne 2011, une série de courtes émissions (au nombre de 52) consacrées à des familles québécoises qui se sont démarquées dans l’histoire du Québec. Chaque capsule, d’une durée de deux minutes, fera connaître une famille par son lieu d’origine, ses membres célèbres de même que par les événements importants de nature politique, économique et sociale auxquels elle a été mêlée.

Les recherchistes pour ces émissions sont Marcel Fournier, Gisèle Monarque et Bertrand Desjardins.

À ne pas manquer à l’automne 2011.

Sources : http://tva.canoe.ca/emissions/quebecunehistoiredefamille/

La bonne chanson : Un répertoire riche de la relation franco-québécoise

LA BONNE CHANSON

Un répertoire riche de la relation franco-québécoise

par Louise Courteau éditrice

Beaucoup de Québécoises et de Québécois ont grandi avec les airs de LA BONNE CHANSON et aujourd’hui encore, plusieurs mélodies telles que Partons la mer est belle, C’est l’aviron qui nous mène ou encore Vlà l’bon vent, leur reviennent en mémoire. Louise Courteau est propriétaire de LA BONNE CHANSON depuis 1991. « C’est vraiment un grand cadeau que je me suis fait pour le dixième anniversaire de ma maison d’édition. C’est un patrimoine qui me tenait beaucoup à cœur, parce que ces chansons font partie de mon enfance et de mon apprentissage de la musique, comme pour des milliers de Québécois. »

Un peu d’histoire

On doit l’appellation de LA BONNE CHANSON à un Breton du nom de Théodore Botrel. Né en 1868 et décédé à l’âge de 56 ans en juillet 1925, Botrel cherche à moraliser la chanson en valorisant le terroir. « Non seulement Botrel participe-t-il à un mouvement chansonnier en associant son œuvre à l’esprit catholique et au régionalisme littéraire, mais il crée un mouvement régionaliste, la « Bonne Chanson », dont l’influence sera marquante en France jusqu’à la fin des années quarante et au Québec jusqu’à la fin des années cinquante ». Le barde breton visite le Québec en 1903 et en 1922. Lors de sa première visite, il donne une représentation au Monument national où il fait un rapprochement entre la Bretagne et le Canada français par le biais de Jacques Cartier, le célèbre marin de Saint-Malo. À la suite de cette visite, il continue à publier des poèmes sur la proximité des deux cultures.

C’est sous l’influence de Botrel, entre autres, que, le 14 octobre 1937, l’abbé Charles-Émile Gadbois a fondé LA BONNE CHANSON dans le but de diffuser la chanson et le folklore français en sol québécois et de contrer l’invasion massive de la chanson américaine. Dès janvier 1938, l’abbé Gadbois a fait connaître LA BONNE CHANSON en la diffusant parmi toutes les populations francophones de l’Amérique du Nord. L’abbé Gadbois s’est rendu en France à plusieurs reprises pour rencontrer la plupart des éditeurs de chansons.

C’est au cours de ses nombreux voyages qu’il a signé les ententes nécessaires et acquitté l’achat des droits pour l’édition de plusieurs centaines de chansons déjà populaires en France, telles On n’a pas tous les jours vingt ans, Voulez-vous danser grand-mère?, Le vers luisant. Il ne faut pas oublier qu’à cette période, en 1939, la guerre venait d’éclater. Nous n’étions plus approvisionnés de musique en feuilles par la France. Le transport par bateau était limité au matériel militaire et peu de Français avaient vraiment le goût de chanter… L’initiative de l’abbé Gadbois a permis aux Canadiens français de s’abreuver directement à la source de la chanson française inspirante.

C’est à la même période que le Comité catholique de l’Instruction publique de la Province de Québec a approuvé les recueils de LA BONNE CHANSON et encouragé la diffusion dans toutes les écoles de la province de Québec. Le projet de l’abbé Gadbois a retenu l’attention des publicitaires dès sa fondation en 1939. L’abbé était lui-même passé maître en marketing. Plusieurs entreprises, telles que Proctor & GambIe, Kellogg’s et le Bulletin des Agriculteurs, remettaient en prime des recueils de chansons à leurs clients. Une boîte de savon, un recueil de chansons! Les ménagères s’échangeaient les recueils qu’elles avaient en double pour que les enfants en profitent au maximum.

Le succès ne s’arrête pas là pour LA BONNE CHANSON. Une première série de disques a été enregistrée par la compagnie RCA VICTOR dès 1940. Toujours dans le but de promouvoir la chanson française et le fait français au Canada, l’abbé Charles-Émile Gadbois et son frère Raoul fondent le poste de radio C.J.M.S. (C.J.M.S. est l’abréviation de : Canada Je Me Souviens), le 23 avril 1954, à Montréal, où l’on diffusera le répertoire de LA BONNE CHANSON (le très aimé poète et présentateur Guy Mauffette animait les après-midi de chansons). Excellente vitrine pour les albums de LA BONNE CHANSON et pour les disques qui tournent à longueur de journée. Parents, enfants et éducateurs, l’oreille collée à la radio, apprennent par coeur les chansons nouvelles.

Après avoir publié 536 chansons, l’abbé Gadbois a dû vendre, devant l’insistance des autorités du diocèse de Saint-Hyacinthe, aux Frères de l’instruction chrétienne, en janvier 1955, l’entreprise qu’il avait fondée et dirigée avec tant d’amour et de dévouement. Toutes les mélodies de LA BONNE CHANSON de l’abbé Gadbois étaient d’inspiration catholique, devaient promouvoir les valeurs familiales et répandre la joie de pouvoir chanter avec ceux qu’on aime. On disait même « Les chansons de l’abbé Gadbois ». Le Québec en entier a aidé l’abbé à bâtir son œuvre dont des personnalités importantes, tant au niveau musical que politique, tels le maire de Montréal Camilien Houde, Wilfrid Pelletier, chef d’orchestre de l’OSM, ainsi que des notaires, curés et enseignants religieux et laïques. Certains lui suggéraient des chansons d’auteurs et de compositeurs inconnus qui vivaient dans les campagnes. L’abbé a beaucoup voyagé à travers la province pour recueillir ce qui lui semblait digne d’intérêt. L’abbé était un musicien chevronné et un arrangeur d’expérience. Il a aussi composé entre autres sous les pseudonymes de Do-Mi-Sol (CEG – Charles-Émile Gadbois -), de Paul Arel.

LA BONNE CHANSON était au programme scolaire de toutes les écoles du primaire. Sa pénétration était telle qu’aucune autre entreprise d’éditions musicales n’a jamais pu égaler ses records de vente.

Mission actuelle

Aujourd’hui, Louise Courteau poursuit le mandat du fondateur : la promotion de la chanson et du folklore français et canadiens pour que la tradition se perpétue. « Le répertoire comporte onze albums remplis de chansons mélodieuses, en plus de toute une série de chansons pour les jeunes. Quand un album est épuisé, je le réimprime pour que ce répertoire soit toujours disponible ». Le tout sera disponible sur support numérique en 2012.

Depuis son acquisition de LA BONNE CHANSON, Louise Courteau s’emploie à publiciser ce patrimoine musical et souhaite l’immortaliser au moyen de supports technologiques modernes. De nos jours, le répertoire de LA BONNE CHANSON est encore bien vivant. La majorité des cahiers est disponible dans les librairies et les magasins de musique tant au Québec, que dans les communautés francophones du Canada ainsi qu’en Nouvelle-Angleterre.

Chanter LA BONNE CHANSON, c’est se souvenir de l’âme profonde de notre récent passé. Souvenir d’un vieillard, ça vous rappelle quelque chose? (Auteur : Charles-Émile Gadbois, Éditeur : La Bonne Chanson, édition musicale inc., 1991 – propriété exclusive de Louise Courteau)

NDLR – Voir aussi Jean-Nicolas De Surmont, La Bonne Chanson : le commerce de la tradition en France et au Québec dans la première moitié du XXe siècle, Montréal, Éditions Tryptique, 2001, 215 p.

Seize groupes de reconstitution historique du Québec rappellent notre aventure commune avec les Français

Seize groupes de reconstitution historique du Québec

rappellent notre aventure commune avec les Français

par Gilles Durand

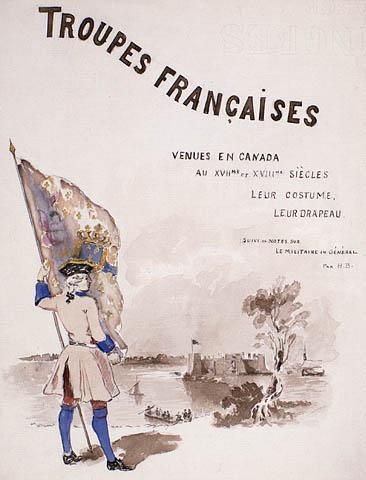

Troupes françaises venues au Canada aux 17e et 18e sièclesCrédit : Bibliothèque et Archives Canada, no d’acc 1989-559-1 |

Les groupes de reconstitution historique

Depuis les années 1990, les groupes de reconstitution historique se multiplient. Ils ont en commun une même enseigne : loisir, divertissement, connaissance et expérimentation des modes de vie d’autrefois dans la recherche de l’authenticité. Leurs intérêts pour l’histoire sont diversifiés : une période spécifique, une activité quotidienne tels les travaux d’aiguille, la préparation de repas, des usages et des façons de faire aujourd’hui disparus, la défense du territoire, un événement célèbre comme la guerre de Sept Ans, etc. Toutes ces activités de reconstitution s’appuient sur des vêtements, des techniques et des outils fabriqués comme à l’époque. Les groupes se veulent des lieux de rassemblement et ils invitent le grand public intéressé à leur propre créneau à joindre leurs rangs, non plus comme spectateurs, mais comme acteurs désireux de revivre l’histoire et de la faire revivre aux spectateurs.

Les passionnés d’histoire militaire au Québec

Les passionnés d’histoire, férus de goûter et de comprendre la vie des soldats au temps de la Nouvelle-France, de même que d’en apprendre un peu plus sur leur quotidien et leurs relations avec les Amérindiens, trouveront ci-dessous une liste des groupes de reconstitution historique du Québec sur le sujet :

- Compagnie du deuxième bataillon du régiment de La Sarre

- Le Deuxième bataillon du régiment du Béarn

- La Compagnie de Canonniers-Bombardiers de Québec (CCBQ)

- Les Compagnons de la Nouvelle-France

- Miliciens et réguliers du Marquis de Montcalm

- Ordre de Saint-Véran

- Le Détachement de la colonie

- Compagnie de Lacorne

- La Garnison de Québec

- Soldats du Roy et habitants en Canada – Le régiment de Guïenne

- Société de la Compagnie franche de la Marine

- Les Habitants du Fort

- Les Habitants de la vallée du Saint-Laurent

- Le Corps historique du Québec

- Conte de Marle, inspecteur aux colonies

- Les Indiens blancs

Pour en savoir davantage

Les lecteurs intéressés à un état de situation sur la reconstitution historique, ses différents volets, son évolution et ses enjeux, sont invités à consulter un texte préparé par Evelyne Bouchard et récemment déposé dans l’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française en ligne

Les familles seigneuriales

Les familles seigneuriales

par Gilles Durand

Amable Dionne, seigneur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

|

Seigneurs et seigneuries n’ont pas fini de susciter l’intérêt des chercheurs. Nos lecteurs sont invités à consulter le texte d’une conférence prononcée par Jeannine Ouellet sur les familles seigneuriales dans le Bas-Saint-Laurent au cours des 17e, 18e et 19e siècles. L’information est disponible dans les actes du congrès 2010 de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie.

Par ses recherches sur les concessionnaires de seigneuries, l’auteure démontre l’importance du statut de seigneur et des liens de parenté – épouse, fils, fille, gendre, etc. – dans les unions par mariage entre membres de familles seigneuriales de même que dans la transmission du patrimoine seigneurial et les associations d’affaires; de tels facteurs, menant à l’occasion au cumul de seigneuries, peuvent constituer une explication à la présence ou à l’absence du seigneur dans son manoir. L’auteure lève aussi le voile sur les suites de la conquête britannique qui amènent la prise en main de seigneuries par des seigneurs autres que d’ascendance française, écossais par exemple.

Cette étude vient s’ajouter à d’autres faites récemment sur le monde seigneurial, entre autres sur la présence des seigneurs comme témoins à un mariage et les motifs sous-jacents, sur la résidence des seigneurs dans leur seigneurie et son impact sur la vie quotidienne des censitaires de même que sur les efforts des seigneurs, couronnés de succès, pour mettre en valeur cette portion de la seigneurie qui constitue leur domaine.

De l’ancêtre François Gaulin. Note de présentation du texte d’une causerie publiée dans le Bulletin de l’Amicale des anciens parlementaires du Québec

De l’ancêtre François Gaulin.

Note de présentation du texte d’une causerie publiée dans le

Bulletin de l’Amicale des anciens parlementaires du Québec

par André Gaulin

Député de Taschereau (1994-1998)

Le maire Luc de Romanet

|

En mai 2010, André Gaulin, président de l’Association des membres de l’Ordre des Palmes académiques (AMOPA), Section du Québec, participait à un colloque intitulé « De la Normandie au Québec ». La partie québécoise de ce colloque, sous la responsabilité scientifique du professeur Aurélien Boivin, regroupait neuf conférenciers dont cinq venant du Québec, les quatre autres enseignant la littérature québécoise en France, en Italie et en Belgique. Par ailleurs, huit conférenciers assuraient la participation normande à ce colloque de trois jours qui se faisait en trois lieux : Rouen, Caen et Tourouvre. La matinée du troisième jour se passait à Tourouvre avec réception à la mairie vers midi. L’après-midi de la troisième journée était vécue dans l’église médiévale de la petite commune de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême d’où étaient partis, vers 1651, François, Marguerite et Pierre Gaulin, François étant l’ancêtre de tous les Gaulin d’Amérique. Pour cette occasion, monsieur le maire Luc de Romanet, ainsi que le président de l’AMOPA de la section de l’Orne (le Perche de jadis), monsieur Jean-Pierre Pelletier, avaient demandé au président Gaulin de faire une conférence sur l’ancêtre venu en Nouvelle-France, cette conférence – dont le texte suit – précédant un récital de textes québécois auquel participaient douze membres de la délégation québécoise. Le tout avait été précédé d’un repas à la mairie et suivi d’un cocktail de fermeture au même endroit. Beaucoup d’amopaliens des cinq Sections de la Normandie, ainsi que plusieurs citoyens de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, assistaient à la conférence suivie du récital.

Voir le Bulletin de l’Amicale des anciens parlementaires du Québec, vol. 11, no 2, automne 2010, p. 55-58

Les coureurs de bois

Les coureurs de bois1

par Jean-Denis Robillard

Membre d’honneur de la

Société historique de Montréal

Le conférencier Jean-Denis Robillard, 4 décembre 2010

|

Quelques glanures au sujet des coureurs de bois

« Aller dans les bois fut, à partir de 1763, une occupation annuelle ou semi-annuelle des habitants pour se procurer des fourrures dont l’échange, au magasin de la Compagnie des Indes Occidentales, fournissait un certain nombre d’objets nécessaires au ménage2. »

Écrivons en premier lieu que ces hommes dans la force de l’âge, courageux et parfois téméraires, aimaient, pour la plupart, l’aventure et les risques. D’autres y voyaient là un moyen de s’enrichir beaucoup plus rapidement que de défricher, essoucher, labourer, semer et récolter sur une petite terre qui nourrissait à peine les colons. « Une troisième classe de coureurs de bois [apparaît] : ce sont les jeunes gens que le travail de la terre n’attire point et qui sont inspirés du désir de voir du pays. Ce n’était ni des paresseux, ni des dissolus. Ils l’ont prouvé en se fixant au Détroit, au Wisconsin, aux Illinois, dans l’Iowa, dans l’Ohio, à la Louisiane et ailleurs, et en fondant des villes, ici et là, au milieu de circonstances qui, pour nous, constitueraient une vie des plus pénibles3. »

Qu’en est-il des ancêtres Robillard?

Claude Robillard (1650-1719) était le père d’un fils adoptif par alliance et de neuf enfants dont trois furent des « voyageurs » ou des coureurs de bois. Claude fils ne fit qu’un seul voyage au « Détroit », histoire de faire un peu d’argent pour l’aider à payer sa terre; alors que Adrien et Jean-Baptiste devinrent des coureurs de bois ou plus précisément des Français qui avaient décidé de quitter le Québec pour s’établir aux Illinois. Pourquoi? Probablement que Adrien, qui avait quitté le 7 août 1700 Ville-Marie, avait pris goût à cette grande liberté et avait décidé de vivre dans ce village indien. En décembre de la même année, il épousait une Illinoise, Domithilde Sanch8eta, à Kaskaskia. Quant à Jean-Baptiste, il quittait Lavaltrie le 27 mars 1715, puis il est revenu au Québec en février 1718; mais il est reparti définitivement quelques années après le décès de son père, Claude, le 24 mai 1719. Jean-Baptiste décédait le 14 juillet 1722; il fut inhumé à Kaskaskia le 20 août 1722.

Pour plus de détails, vous pouvez vous procurer le volume Claude Robillard, maître boucher de Ville-Marie (Brossard, Éditions JDR, 2009) chez l’auteur, Jean-Denis Robillard (téléphone 450-466-6422). Un ouvrage de 533 pages avec bibliographie et index.

NDLR – Les personnes intéressées sont invitées à consulter « Claude Robillard, jeune Normand, agriculteur en Nouvelle-France ».

Voir aussi un texte de Thomas Wien sur la naissance du mythe du coureur de bois au 17e siècle et sur le fossé qui se creuse entre le mythe et la réalité à compter du 18e siècle : « Vie et transformation du coureur de bois » dans Mémoires de Nouvelle-France : de France en Nouvelle-France / Sous la direction de Philippe Joutard et Thomas Wien avec la collaboration de Didier Poton, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 179-186.

Sources

-

Extrait d’une conférence prononcée par Jean-Denis Robillard sur la vie quotidienne d’un pionnier à Ville Marie au XVIIe siècle, d’après les recherches menées sur son ancêtre, Claude, fermier à l’Hôtel-Dieu de Montréal, fabricant de briques, enfin boucher. La communication a été donnée le 4 décembre 2010 dans le cadre des activités mensuelles de la Société historique de Montréal, à Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal.

-

Malchelosse, Gérard. Les coureurs de bois au XVIIe siècle. Les Cahiers des Dix, vol. 6 (1941), p. 116.

-

Id., p. 117

Projet franco-québécois sur le patrimoine musical commun

Projet franco-québécois sur le patrimoine musical commun

par François Leclerc

Directeur artistique, Via Musique / Terra Nova

Une rencontre fort prometteuse a eu lieu le 9 avril 2011 à Paris entre le secrétaire général de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, Gilbert Pilleul, Philippe Mazé, compositeur et chef de choeur en l’église de la Madeleine à Paris et François Leclerc, fondateur et directeur artistique du groupe musical québécois Terra Nova.

Les échanges ont d’abord porté sur les diverses formes que pourrait prendre une collaboration entre la France et le Québec, plus particulièrement entre Terra Nova et la CFQLMC : recherches portant sur le patrimoine musical commun des Français et des Québécois, présentation de concerts, publication de partitions musicales (chansons et musique instrumentale) destinées aux musiciens professionnels et amateurs, enregistrement d’un disque, etc.

On doit rappeler que l’ensemble Terra Nova s’emploie à faire revivre, en musique, l’aventure vécue par les premiers explorateurs et colons partis s’établir dans la vallée du Saint-Laurent. Il compte à son actif trois disques, plus de 450 concerts, conférences et ateliers éducatifs, des trames sonores d’expositions muséales et de films, etc. Ce travail réalisé depuis une quinzaine d’années a permis de diffuser à grande échelle des musiques populaires, amérindiennes et savantes jouées sur instruments d’époque.

A l’occasion de cette rencontre, a été avancé le projet d’une collaboration franco-québécoise lors du 350e anniversaire en 2013 du départ des Filles du Roy, Philippe Mazé pourrait s’engager à composer une œuvre évoquant la venue en Nouvelle-France des Filles du Roy.

François Leclerc avait organisé en 2008 une première collaboration franco-québécoise à l‘occasion du 400e anniversaire de la fondation de Québec. Six musiciens québécois et autant de français, tous spécialisés en musique ancienne ou traditionnelle, avaient participé à l’enregistrement de deux disques consacrés à l’évocation, en musique, du parcours du fondateur de Québec, Samuel de Champlain : En compagnie de Samuel de Champlain, de Brouage à Québec (volume 1) et L’Odyssée vers Québec, musiques et récits des « descouvertures » (volume 2). Des concerts avaient eu lieu dans diverses régions de France et au Québec. Le Conseil Général de la Charente-Maritime, le Conservatoire Camille-Saint-Saëns à Dieppe (Normandie), le Ministère des Relations internationales du Québec, le Musée de la civilisation, la Société du 400e anniversaire de Québec et le Conseil des arts et des lettres du Québec avaient participé à cette collaboration transatlantique.

Un jumelage similaire est donc en préparation afin de poursuivre ce fascinant travail visant à recréer l’univers musical des Français partis peupler la Nouvelle-France. Divers partenaires potentiels seront approchés en France et au Québec afin de participer à ce projet qui, de par son intérêt historique et artistique, son originalité et son accessibilité à un large public, est susceptible de connaître un rayonnement de premier plan.

Nos lecteurs peuvent retrouver plus d’informations sur l’Ensemble Terra Nova en consultant les sites: www.viamusique.ca ou www.francoisleclerc.ca

Les Filles du Roy : Des bords de Seine aux rives du Saint-Laurent 1663-1673

Les Filles du Roy

Des bords de Seine aux rives du Saint-Laurent

1663-1673

par Maud Sirois-Belle et « ses » grands-mères Filles du Roy

Le 17 mars 2011 à la Mairie du 13e arrondissement de Paris, devant 80 membres de la Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement, Maud Sirois-Belle, membre de la CQLMC section France, a continué de dérouler l’histoire des Filles du Roy. Après La Salpêtrière et les Filles du Roy au dix-septième siècle, conférence donnée l’an dernier, la Société d’histoire lui a demandé de venir évoquer le départ, l’arrivée et les années de vie de ces femmes en Nouvelle-France. « J’ai souhaité le faire en m’appuyant en partie sur des documents d’archives, nous dit-elle. J’ai voulu suivre les pas de celle qu’il m’est permis de connaître intimement grâce aux nombreux documents retrouvés au sein de l’Association des Blais d’Amérique, mon aïeule Anne « Perro », Fille du Roy de Paris arrivée en 1669, première épouse de Pierre Blais. Partie de l’analyse de la vie des pionniers de l’Ile d’Orléans faite par l’ethnologue Bernard Audet (Avoir feu et lieu dans l’île d’Orléans au XVIIe siècle, P.U.L.,1990), j’ai affiné le travail en braquant la lumière sur l’inventaire après décès d’Anne Perro. L’analyse de cet inventaire fut pour moi une véritable « rencontre » avec l’histoire des 120 Filles du Roy venues s’établir à l’Ile d’Orléans entre 1663 et 1673. La découverte d’un document dans les Archives de la Salpêtrière m’a permis de dessiner le tracé d’un chemin de mémoire qui de Paris suit la Seine jusqu’à Rouen, puis rejoint Dieppe et parfois La Rochelle, avant d’atteindre le Saint-Laurent et Québec. »

L’Amérique, une « affaire » d’hommes

Eh oui ! la Terre est ronde, et bleue comme une orange, aimait à dire le poète Paul Eluard. Bleue des eaux qui baignent ses continents. Bleue comme les eaux « amères » de l’Ouest, au large desquelles, pensaient les navigateurs portugais et espagnols, se trouverait le pays de l’or, de la soie et des épices : le « Cathay » du célèbre marchand-voyageur vénitien Marco Polo.

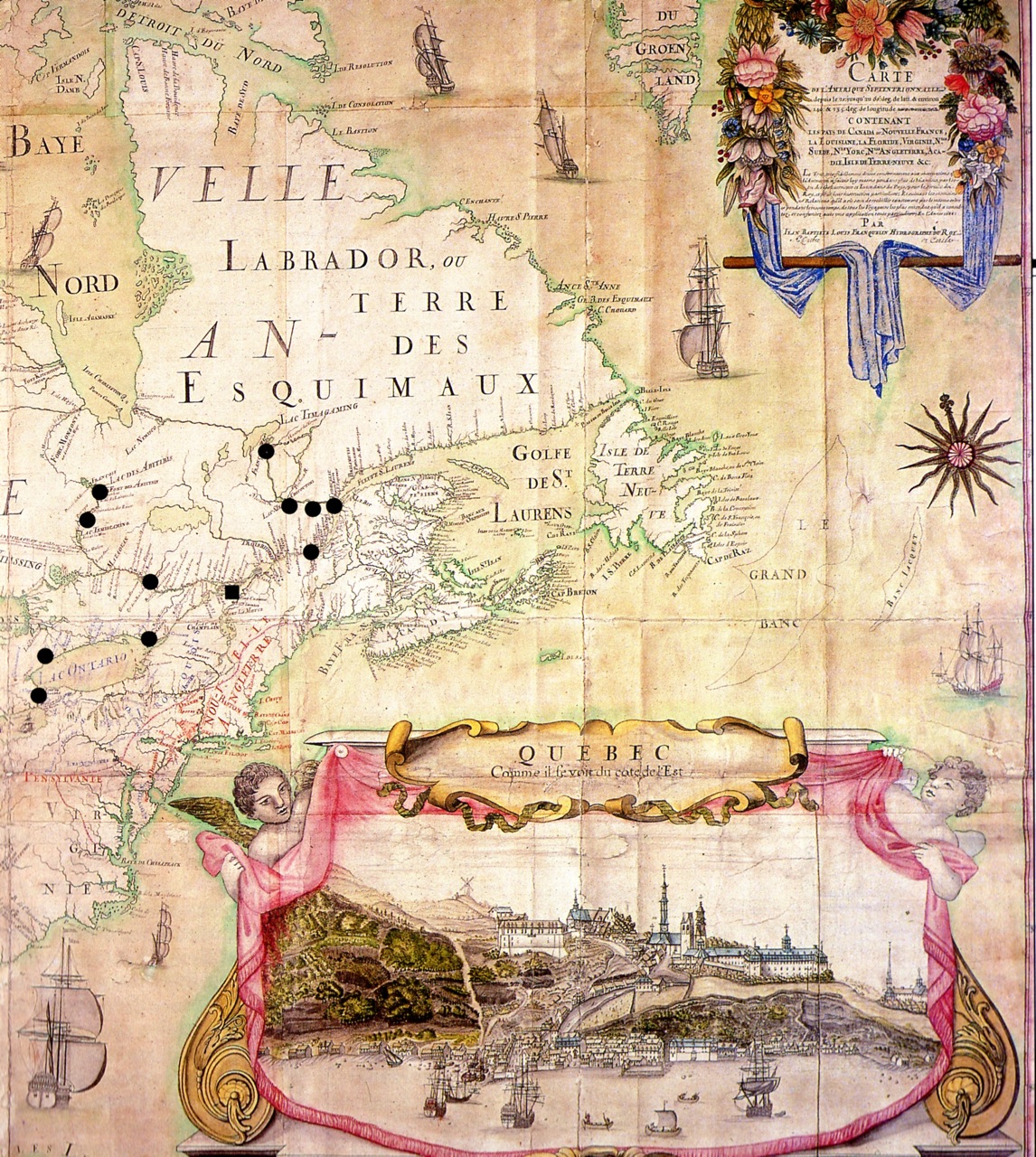

L’Amérique fut d’abord affaire d’hommes. Navigateurs, explorateurs, cartographes, tous crurent être sur la route de la Chine par la « Mer de l’Ouest ». Le royaume de France a été le dernier pays à entreprendre ce chemin de conquête. François Ier voulant sa part du « Nouveau Monde », l’explorateur florentin Giovanni da Verrazano lui offrit, en 1524, un continent de 3000 kilomètres de littoral avec de nombreuses baies et de puissants fleuves intérieurs, qu’il cartographia et nomma en 1529 « Nouvelle-France ». L’historien québécois Marcel Trudel note : « Jusqu’en 1760, ce toponyme s’appliquera à tout ce que la France revendique ou occupe en Amérique du Nord, de la baie d’Hudson au golfe du Mexique, du golfe Saint-Laurent à la « Mer de l’Ouest ».

De 1534 à 1542, c’est au tour du navigateur malouin Jacques Cartier d’ouvrir pour le même François Ier les portes de ce continent par le fleuve Saint-Laurent : le pays de « Canada », qui signifie « village » en iroquoien. La magnificence et les promesses des lieux décrits par Cartier firent rêver le souverain au point de l’inciter à y créer un établissement. Mais la mission confiée à Cartier et au sieur La Rocque de Roberval en 1542-1543 se solda par un échec ; elle laissa même dans la mémoire française l’image négative d’une colonie « pénale». Six mois d’hiver mortifères, le scorbut assassin, des « sauvages » menaçants, des diamants et de l’or qui ne sont que poudre aux yeux. Il n’en fallait pas plus pour que la France mît aux oubliettes ce Canada du bout du monde. Ce fut le point de départ des « contes à faire peur » et bientôt des « cancans égrillards» sur les « Filles de joie » de la Nouvelle-France, rapidement confondue avec les « îles d’Amérique », ces Antilles prisées par les émigrants en mal de soleil, de richesses et de moeurs faciles.

Durant de longues années, on ne vit plus, en ces lieux des « terres neuves » du nord de l’Amérique, que pêcheurs de morues et baleiniers ; Français, Anglais, Espagnols, Portugais et Basques se disputèrent les territoires de pêche. Puis vinrent les armateurs-négociants de l’Ouest de la France, très alléchés par la traite des fourrures. Ils furent nombreux à s’en disputer le monopole. Cela durera longtemps, et paralysera le développement d’une véritable colonie agraire et de peuplement.

Même après la fondation de Québec en 1608, Samuel de Champlain ne parut guère pressé de voir arriver des familles avec femmes et enfants. Pour lui il s’agissait de bouches coûteuses à nourrir qui, de plus, ralentiraient les travaux. Explorateurs, coureurs des bois, marchands de fourrures, soldats, interprètes, artisans et hommes de peine, défricheurs et bâtisseurs, quelques religieux, voilà la quasi totalité des 80 Français passés par ce poste de traite de 1608 à 1628. Pour ces hommes d’aventures et de labeur, les jeunes femmes algonquines et montagnaises dont la liberté sexuelle apparaissait comme une invite, suffirent à calmer leurs ardeurs. Les enfants nés de ces rencontres passagères restèrent avec leur mère au sein des familles amérindiennes. D’ailleurs, le rêve de Champlain de voir les garçons de France épouser les filles des tribus d’Amérique n’eut guère de suite, à quelques exceptions près (une dizaine d’unions tout au plus).

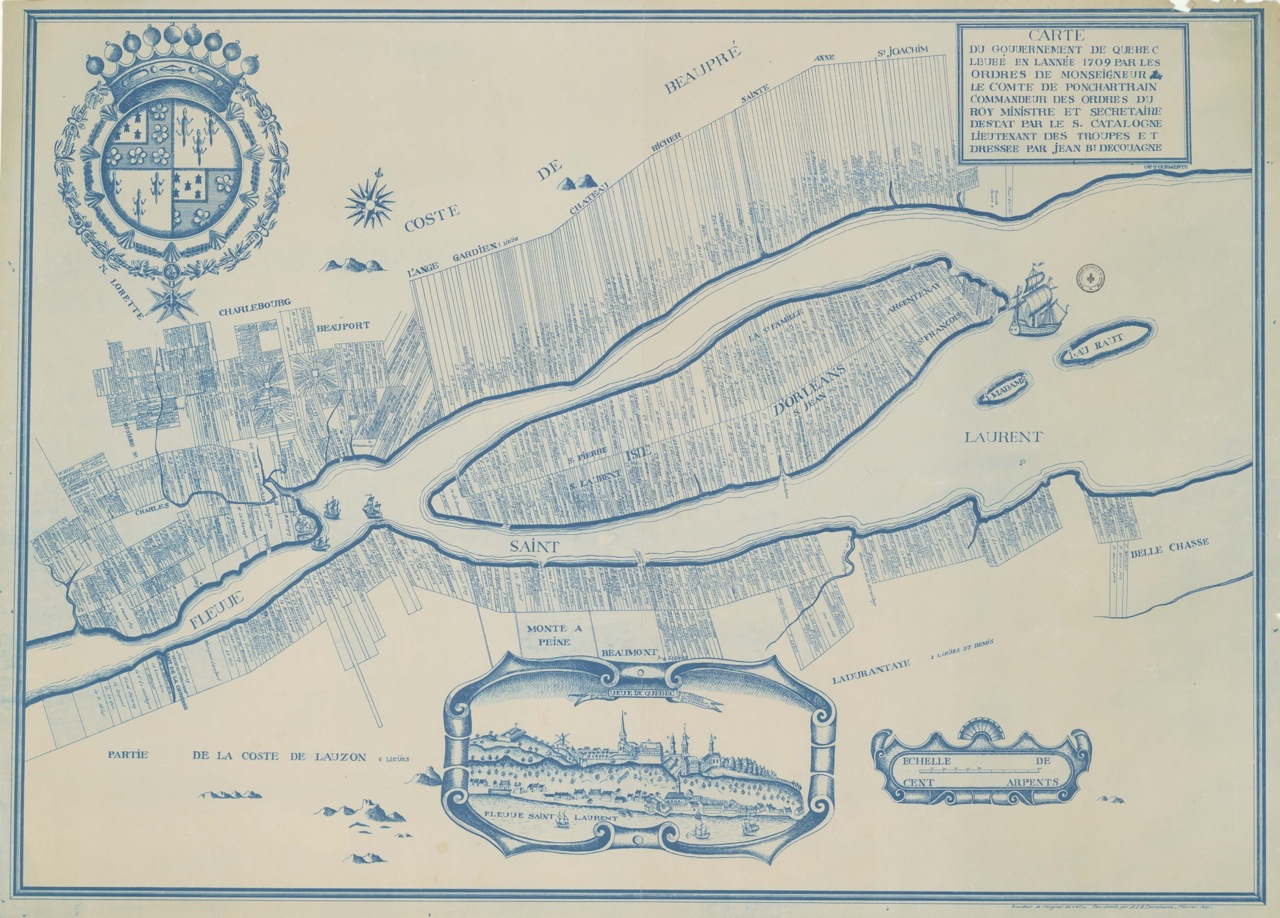

Carte de l’Amérique septentrionale (gros plan Québec)

|

Famille pionnière : le « premier jardin »

La première femme française à venir vivre à Québec fut Marie Rollet. Elle partit de Paris en 1617 avec son mari apothicaire, Louis Hébert, et ses trois enfants. Première soignante, première enseignante, elle a été active sur tous les fronts, très présente auprès des enfants amérindiens. C’est aussi aux époux Hébert que la petite colonie dut le « premier jardin » qui aspirait à nourrir son monde. Voici comment l’évoque la romancière québécoise Anne Hébert, dans Le Premier Jardin:

« Est-ce donc si difficile de faire un jardin, en pleine forêt, et de l’entourer d’une palissade comme un trésor ? Le premier homme s’appelait Louis Hébert et la première femme, Marie Rollet. Ils ont semé le premier jardin avec des graines qui venaient de France. Ils ont dessiné le jardin d’après cette idée de jardin, ce souvenir de jardin, dans leur tête, et ça ressemblait à s’y méprendre à un jardin de France, jeté dans la forêt du Nouveau Monde. Des carottes, des salades, des poireaux, des choux bien alignés, en rangs serrés, tirés au cordeau, parmi la sauvagerie de la terre tout alentour. Quand le pommier, ramené d’Acadie par M. de Mons, et transplanté, a enfin donné ses fruits, c’est devenu le premier de tous les jardins du monde, avec Adam et Eve devant le pommier. Toute l’histoire du monde s’est mise à recommencer à cause d’un homme et d’une femme plantés en terre nouvelle. »

Famille pionnière s’il en est, elle fut la seule, avec quelques amis fidèles – une vingtaine de personnes – à rester sur place pendant l’occupation des Anglais Kirke, de 1629 à 1632. Gardienne en quelque sorte de ce monde en germe. Une femme était venue avec son homme et leurs enfants, et cela avait tout changé. Leur fille Anne était morte en donnant naissance au premier enfant né de Français mariés en terre d’Amérique en 1618. Elle y reposait ainsi que son enfant, bientôt rejoints par Louis Hébert, mort accidentellement en 1627. Guillemette la seconde fille, mariée à Guillaume Couillard en 1621 à Notre-Dame de Québec, avait déjà trois enfants nés près de cette « grande rivière qui marche », le Saint-Laurent. Une femme était venue, et sa fille avait fait pousser les premières racines d’une « Neuve France » ; Guillemette aura 10 enfants. On ne pouvait plus partir. Ecoutons encore Anne Hébert :

« Le ciel au-dessus de leur tête est transformé comme la terre sous leurs pieds. En haut, en bas, le monde n’est plus le même à cause de la distance qui est entre ce monde-ci et l’autre qui était le leur et qui ne sera plus jamais le leur. La vie ne sera plus jamais la même. Voici, dans la nuit, la vie nouvelle, avec son haleine rude, son air cru jamais respiré. Ils sont avec elle, pris en elle, comme des petits poissons dans une eau noire. »

Champlain, pour sa part, amena de France son épouse Hélène Boullé en 1620 ; mais elle regagna la mère-patrie en 1624 et ne revint jamais. Sur les 15 000 migrants envoyés dans la colonie au XVIIe siècle, 10 000 rentrèrent en France. Sur les 1800 femmes venues alors, dont près de 800 « Filles du Roy », peu sont reparties (une trentaine d’après le démographe-historien Yves Landry). Les filets qu’elles avaient jetés dans l’océan du temps ne leur permettaient pas de quitter un lieu désormais leur. Et puis, « un homme arrive en Nouvelle-France et signe un contrat d’engagé qui le lie pour trois ans à son employeur(…). Au bout de ce laps de temps, il est libre de sa destinée. Une fille, elle, signe un contrat de mariage, donc un contrat qui la lie pour la vie à son mari. »

Le Traité de Saint-Germain-en-Laye du 29 mars 1632 restituait Québec et Port-Royal (Acadie) à la France. Mais le poste de Québec avait été ravagé par les frères Kirke. La flotte de la Compagnie des Cent Associés et ses 400 colons en route vers Québec en 1628 avait été décimée par la marine britannique, les colons renvoyés en France. La Compagnie était ruinée. Tout était à rebâtir. Décision fut prise en 1632 de confier le développement des lieux à des particuliers. On institua un régime seigneurial administré par la Compagnie de la Nouvelle-France (hier, des Cent Associés). C’est au premier de ces seigneurs, apothicaire de sa condition, ayant déjà habité Québec au voisinage de Louis Hébert de 1622 à 1627, que l’on doit le véritable lancement d’une colonie de peuplement : Robert Giffard de Mortagne-au-Perche, en Normandie. En trois générations, les 280 hommes, femmes et enfants qui l’ont accompagné, puis rejoint de 1635 à 1670, ont jeté sur la Côte de Beaupré, avant de gagner l’île d’Orléans et la Côte du Sud, les bases d’un monde. Ils ont été les premiers venus, les premiers défricheurs, les premiers bâtisseurs, les premiers géniteurs. Arrivés en famille, ils avaient l’avance d’une ou deux générations.

De 1608 à 1662 s’établirent dans la vallée laurentienne, de Québec à Montréal, 158 femmes (dont 75 Percheronnes) venues avec mari et enfants.

Des femmes venues seules

Le principal flot d’immigration fut, dès 1647, composé d’hommes de 15 à 30 ans, célibataires, qui s’engageaient auprès d’un « maître » pour une période de trois ans. Ces « engagés », appelés les « trente-six mois », pouvaient rentrer en France à la fin de leur contrat. Ils pouvaient aussi demander la « concession » d’une terre, s’installer comme « habitants », « avoir feu et lieu » dans une seigneurie. Ayant atteint 25-30 ans, ils étaient alors autorisés et fortement encouragés à se marier.

Les seules épouses disponibles étaient les filles arrivées avec leur famille et celles nées au pays (qu’on maria fort jeunes, dès 12-14 ans, dans les deux premières générations). Cependant, d’après Gustave Lanctot qui étudia les migrations des femmes vers l’Amérique aux XVIIe et XVIIIe siècles, jusqu’en 1662 une soixantaine de filles, liées aux familles déjà établies, immigrèrent individuellement en Nouvelle-France. Elles rejoignaient un frère, une soeur, un oncle, des cousins. Elles voyageaient accompagnées par un voisin ou une connaissance. « A toutes celles-là, écrit Lanctot, s’applique le certificat de parfaite moralité que leur donne en 1654, le P. Le Mercier, déclarant qu’on admet que des « filles fort honnestes » et « point d’autre dans cette nouvelle peuplade. » A peine arrivées, elles étaient mariées dans leurs milieux apparentés.

De 1642 à 1662, poursuit Lanctot, « 159 épouseuses mettent pied à terre à Québec », par petits groupes, sous l’impulsion de la « Société Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France ». Cette société, émanation de la Compagnie du Saint-Sacrement de Paris, vint créer dans la haute vallée laurentienne une terre de mission : Ville-Marie dite plus tard Montréal. Les filles à marier furent recrutées par les fondateurs de la société en France, le sieur de la Dauversière dans les pays de la Loire, Jean-Jacques Olier à Paris dans sa paroisse de Saint-Sulpice, ou par ses représentants venus expressément de Nouvelle-France en quête d’immigrants : Paul Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys.

Ces deux dernières jouèrent un rôle de premier plan comme accompagnatrices et formatrices des jeunes femmes sans attache familiale dans la colonie. Elles les chaperonnèrent de France en Nouvelle-France, les hébergèrent, les préparèrent à devenir des compagnes « accomplies » de pionniers. Elles furent témoins aux mariages et marraines à l’occasion. Les Ursulines reçurent également ces filles à marier dans leur maison de Québec. « Elles ne se marièrent pas l’année de leur débarquement. Elles se préparèrent une année durant, vraisemblablement sous la tutelle de soeur Bourgeois ou des Ursulines de Québec, aux devoirs de la vie conjugale. », note en 1940 à leur propos le père Archange Godbout. Leur recrutement, leur transport, leurs effets personnels et leur établissement à Ville-Marie furent pris en charge par la Société Notre-Dame.

En 1654, il y eut un contingent de dix filles, conduites par Mère Renée de la Nativité de Quimper, qu’on pourrait appeler « Filles de la Reine ». Ecoutons le père Le Mercier narrer l’événement dans le Journal des Jésuites de 1654 : « La Reyne ayant de la tendresse pour la conversion des sauvages, et de l’affection pour l’establissement de la colonie françoise en ce nouveau monde, y envoya ce Printemps dernier (1654) quelque nombre de filles tirées de maisons d’honneur. » Anne d’Autriche, alors reine régente, avait déjà apporté son aide en 1643 à l’envoi de filles à marier en Guadeloupe. Ces pupilles royales venaient du Couvent des Filles de Saint-Joseph du Faubourg Saint-Germain à Paris ; peut-être s’agit-il là d’une des « maisons d’honneur » évoquées par le père Le Mercier ?

On qualifia donc « d’épouseuses » ces femmes de 15 à 25 ans, célibataires ou veuves, venues pour fonder une famille en Nouvelle-France avant 1663. Elles devaient fournir un certificat de moralité émis par le curé de leur paroisse. Richelieu avait décrété dès 1627 que la Nouvelle-France ne serait pas colonie pénale, ni terre d’asile de Huguenots, et que les colons recrutés devraient y être « sains » de corps et d’esprit… Les Jésuites veillèrent de tout temps au respect de ce « bon ordre ». Ce que ne manquèrent pas de faire aussi les Sulpiciens de Jean-Jacques Olier, futurs seigneurs de l’île de Montréal.

De 1608 à 1662, 228 femmes débarquèrent seules en Nouvelle-France et s’y marièrent.

Les « Amazones » de Dieu… fondatrices, accompagnatrices, initiatrices

On ne peut évoquer les femmes venues en terre d’Amérique, sans rappeler celles que le jésuite Paul Le Jeune qualifia d’« Amazones de Dieu ». Fondatrices de la première heure, elles sont d’autant plus importantes qu’elles mirent en place des établissements qui structurèrent la vie sociale et communautaire de ce monde naissant.

Madeleine de la Peltrie et Marie Guyart (de l’Incarnation) créèrent le couvent des Ursulines de Québec en 1639 ; elles y instruisirent des filles amérindiennes autant que des filles de pionniers. Avec elles arrivèrent les Hospitalières de Dieppe, sous la direction de Marie Guenet et de Marie Forestier. Ces religieuses soignantes assurèrent la mise sur pied de l’Hôtel-Dieu de Québec dès 1639.

Jeanne Mance participa très activement à la vie de la « Société Notre-Dame de Montréal ». Administratrice, recruteuse, amasseuse de fonds, elle a sa place auprès de Chomedey de Maisonneuve comme fondatrice de Ville-Marie en 1642. Elle prit en main la création de l’Hôtel-Dieu de Montréal en 1645 et s’y fit seconder à partir de 1659 par les Hospitalières de la Flèche. Quant à Marguerite Bourgeoys, venue s’occuper de l’éducation des enfants à Montréal, elle fut surtout « l’assistante sociale » de la population de cette « Ville-Marie » vacillante, meurtrie par les attaques iroquoises. En 1658, son école vit enfin le jour et, en 1671, fut fondée la Congrégation de Notre-Dame, première communauté « séculière » soustraite au règlement de la clôture au XVIIe siècle.

« La Nouvelle-France a donc représenté, pour certaines Françaises du 17e siècle, un lieu privilégié pour l’expression de l’autonomie et de l’initiative. Femmes de la noblesse ou de la bourgeoisie, religieuses ou laïques, ces femmes ont trouvé en Amérique un milieu neuf, sans traditions contraignantes et un cadre de vie qui sollicitait toutes les énergies disponibles. Aussi longtemps que la colonie s’est trouvée dans un état de sous-développement, les femmes ont donc bénéficié d’une relative indépendance. »

Premières venues avec les quelques centaines de femmes d’avant 1660, ces fondatrices ont vécu au contact des femmes amérindiennes. Elles ont appris d’elles l’art d’utiliser les plantes du pays (maïs, citrouille, melon d’eau, fève, topinambour, baies sauvages, écorces d’arbres, sans oublier le sirop d’érable) pour nourrir et soigner ; celui de créer des objets d’utilité quotidienne en bois (micouenne ou grande louche, écuelle creusée dans les loupes poussées sur les arbres, boîte en écorce) ; et celui de transformer fourrures et peaux en vêtements afin de se protéger des grands froids (manchons, pichous, mocassins, mitasses). «Des savoir-faire s’échangent, une acculturation réciproque, un métissage culturel s’opère en douceur, entre Amérindiennes et Françaises, puis entre Françaises. » Elles sont parvenues à vivre dans un grand esprit d’autonomie, en « maîtresses-femmes ». Toutes devinrent de véritables entrepreneuses, constructrices, gestionnaires, au même titre que les hommes qui les entouraient. Elles furent les premières à se dire « canadoises », à proclamer leur appartenance à cette patrie nouvelle. Leurs correspondances (Marie de l’Incarnation écrivit 13 000 lettres), journaux, relations, annales, témoignages de leur venue et de leur installation, en font les porte-paroles de celles qui ne purent ni ne surent se raconter. Mûries et aguerries par trente années de vie dans ce pays rude qui réclamait courage, résolution, générosité, elles furent les mères-initiatrices des Filles du Roy de 1663-1673.

L’Entrée de la Rivière de St-Laurent, et la ville de Québec

|

Les Filles du Roy

Cependant, il y avait toujours deux fois plus d’hommes que de femmes dans la colonie en 1660. Les quelque 1235 « pionniers » établis dans les basses terres du Saint-Laurent craignaient de voir leur monde disparaître : n’étaient-ils pas trop peu nombreux, tenus en joug par les Iroquois, dans l’impossibilité de créer des familles ? Louis XIV et son ministre Colbert entendirent les appels de Pierre Boucher, gouverneur de Trois-Rivières, et de Mgr de Laval, évêque de Québec.

En 1663, la colonie laurentienne passa sous administration royale. Et de 1663 à 1673, on y envoya des femmes pour « aller faire des familles », comme dit Marguerite Bourgeoys. Le Roi prit en charge leur recrutement, leur habillement, leur déplacement en France et sur mer, leur établissement en Canada. Certaines reçurent une dot royale de 50 livres (surtout celles choisies par les dames Bourdon et Estienne à l’Hôpital général de Paris en 1669, 1670 et 1671). Plus de 500 de ces 770 pupilles royales étaient orphelines et provenaient de Maisons de charité de Paris, Rouen et La Rochelle. Pour toutes ces raisons, Marguerite Bourgeoys les qualifia de « Filles du Roy » dans ses Mémoires.

On fit partir de La Rochelle en 1663, à destination de Québec, 225 Français pris en charge par la Couronne ; parmi eux, 36 femmes célibataires ou veuves. Ce fut le premier contingent de filles à marier sous Colbert. C’est ce dernier qui, de 1663 à 1673, mènera la danse des recrutements, déterminera le nombre de filles à « enrôler », désignera les lieux d’où on les « tirera », choisira les « recruteurs » et les « accompagnatrices », définira les critères de sélection de celles qui devaient aller mettre un monde au monde et fera vérifier l’état de leur fécondité. C’est également lui qui marquera la fin des envois de filles à marier au Canada après 1673. Au fait, « Filles du Roy » ou « Filles de Colbert » ?…

Le groupe de 1663 fut le seul recruté à La Rochelle et le seul à quitter ce port. Pour éviter la venue des protestantes de l’Ouest, Colbert exigea que les contingents de filles à marier soient levés à Paris (327 de Paris et de l’Ile de France) et à Rouen (128 de Normandie), et que Dieppe soit leur port d’embarquement (80% des départs s’y firent, dont près d’une centaine de filles originaires du Nord et de l’Est). Treize protestantes, dont onze sans doute « bien converties » au Couvent de la Providence de La Rochelle, vinrent tout de même en Nouvelle-France en 1663 et 1666 (Catherine Fièvre, l’une de mes grands-mères fondatrices, arrivée en 1663, était d’une famille protestante de Niort). La filière habituelle des recrutements au port de La Rochelle fut néanmoins suivie par nombre de femmes : on en compte 102 en provenance du Poitou-Charentes.

En 1665, débarquèrent à Québec 1200 soldats du Régiment de Carignan-Salières enrôlés pour combattre les Iroquois ; arrivèrent également 90 filles à marier dont « cinquante viennent d’une maison de charité de Paris », lit-on dans le Journal des Jésuites. S’agirait-il déjà de la Salpêtrière ? La paix signée avec les Indiens en 1667, 400 soldats acceptèrent de s’établir au Canada. « Louis XIV (…) leur accorde des vivres pour un an et des gratifications dont le montant varie suivant le grade. L’intendant Talon voit à ce que des terres leur soient concédées. » Colbert fit rechercher en France, auprès de familles de petite noblesse ou de la bourgeoisie, des « demoiselles de qualité » destinées aux officiers restés sur place. Les « bonnes familles » casaient ainsi une fille d’une fratrie importante, une vieille fille qui n’avait pas trouvé mari en France, ou mettaient à l’abri de leur revers de fortune une fille sans dot. On pouvait aussi de cette façon éloigner une « scandaleuse » qui risquait de nuire aux siens (il en alla sans doute ainsi pour l’une de mes aïeules, Catherine de Baillon ). Une quarantaine de ces demoiselles rejoignirent Québec en 1667, puis en 1671. La plupart épousèrent des hommes de leur condition ; d’autres se retrouvèrent dans la masse des fournées de 1668-69-70-71, et leur sort fut moins heureux.

(Ce fut le cas de Marie Major, fille d’un receveur des impôts du Calvados, arrivée en 1668. Elle épousa Antoine Roy dit Desjardins, un tonnelier de Bourgogne, soldat du Régiment de Carignan pas très courageux, pas très doué en affaires et coureur de jupons ; il trouva le moyen de se faire occire par le mari de sa maîtresse. Marie Major finit sa vie dans la misère et la solitude, rejetée pour ne pas avoir su « retenir » son homme . Son fils unique, Pierre Roy dit Desjardins, lui donna 20 petits enfants, dont Françoise, qui épousa mon ancêtre François Sirois dit Duplessis.) 81 femmes quittèrent Paris et l’Ile de France en cette année 1668. De la Salpêtrière ou de Saint-Sulpice ?

365 Filles du Roy émigrèrent au Canada de 1669 à 1671, dont une majorité recrutée à la Pitié et à la Salpêtrière. Leur sélection et leur encadrement furent confiés à Anne Gasnier dame Bourdon, riche et généreuse veuve de Québec, amie de Marie de l’Incarnation, et à Elisabeth Estienne, Parisienne privilégiée par Colbert. (Yves Landry, qui a procédé à l’analyse de l’ensemble de ces départs, donne encore 51 filles issues de la Pitié et de Saint-Sulpice pour l’année 1673.)

Près de 327 Filles du Roy étaient originaires de Paris et de l’Ile de France, dont 46 de la paroisse Saint-Sulpice. Plus de 250 étaient issues de la Pitié et de la Salpêtrière. Les trois-quarts étaient orphelines et un grand nombre avait entre 14 et 20 ans.

Pont rouge dit aussi “pont du Louvre XVIIe siècle”

|

Embarquement pour « l’Hiver »

Qu’entendons-nous dans la brume matinale flottant au-dessus de la rivière la Bièvre ?

Serions-nous comme par magie dans un tableau de Watteau que cette vallée parisienne inspira tant de fois ? Qu’est-ce donc que ces voix de jeunes filles qui éveillent les oiseaux au nid ?

« Veni, creator, Spiritus,

Mentes tuorum visita… »

(Viens en nous, Esprit créateur,

Visite les âmes des tiens…)

Il est à peine quatre heures du matin, et voilà qu’avancent des jeunes filles bien escortées dans la campagne le long de la Bièvre. Mais ce sont les pensionnaires de la Maison de Pitié, voisine du Jardin royal des simples ! Une autre brigade, descendue de Saint-Jacques vers les bords de Seine, les rejoint au droit du pont de Bièvre où attendent celles de la Salpêtrière. Toutes montent dans un bateau plat en chantant encore et toujours le « Veni creator ». Elles descendent la Seine jusqu’au pont du Louvre où est amarré un grand « foncet » de Rouen. Encadrées par les archers de l’Hôpital et par ceux du Grand Prévost qui vont les accompagner jusqu’à Rouen, on les place dans le foncet sur des bottes de paille couvertes de toile, avec au milieu du bateau leurs hardes bien emballées ; d’un côté celles de la Pitié, de l’autre celles de la Salpêtrière. Les administrateurs sont là, de même que la directrice de la Salpêtrière, Mademoiselle de Mouchy, qui exhorte toutes les filles à se soumettre à l’autorité de la soeur officière. A dix heures du matin elles partent enfin…

Ces lignes sont inspirées par un court récit tenant sur un mince feuillet, découvert dans les archives de l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris début 2010 (à ma connaissance, le seul témoignage émanant de l’Hôpital général qui relate un départ de ses pensionnaires vers le Canada.) « M. de Pajot et Grenapin ont fait récit de ce qui s’est passé hier à la sortie des filles de l’hopital que l’on envoie au Canada ». Signé par ces messieurs, le texte est daté du 26 avril 1670. S’y confirme que les Filles du Roy étaient issues autant de la Pitié que de la Salpêtrière, et que d’autres arrivaient du quartier Saint-Jacques, voisin de la paroisse Saint-Sulpice. Grâce à ce document, nous pouvons mettre en place les balises d’un chemin de mémoire qui de Paris nous mènera à Rouen, à Dieppe, puis à La Rochelle. Chemin d’eau qui transportera ces jeunes femmes par-delà les mers, après de longs mois de traversée houleuse et périlleuse où certaines mourront (une soixantaine, évalue Yves Landry), jusqu’au grand fleuve appelé à être l’horizon de leur vie : le Saint-Laurent. 120 d’entre elles prendront racine dans l’Ile d’Orléans, « berceau de l’Amérique française », Cythère du Nord…

« Il faudrait les nommer toutes, à haute voix, les appeler par leur nom, face au fleuve d’où elles sont sorties au dix-septième siècle, pour nous mettre au monde et tout le pays avec nous », écrit Anne Hébert.

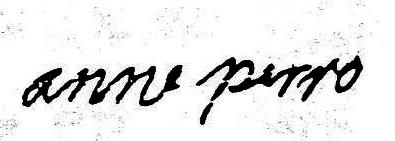

Anne Perro de Saint-Sulpice Paris, arrivée en 1669, mon aïeule Blais

Marie Major de Normandie, arrivée en 1668, mon aïeule Sirois

*Catherine Fièvre du Poitou (1663)

*Marie Lafaye de Saintonge (1663)

Louise Menacier de Bourgogne (1663)

*Marguerite Peuvrier de Paris (1663)

*Marguerite Abraham de Paris (1665)

Marguerite Leclerc de Tours (1665)

*Marie Magnier d’origine inconnue (1665)

Françoise Pilois de Paris (1665)

*Anne Rivet de Normandie (1665)

Marguerite Paquet du Poitou (1667)

*Marie Dallon de Saintonge (1668)

Martine Crosnier de Normandie (1669)

Catherine de Baillon de l’Ile de France (1669)

Barbe d’Orange de Chartres (1669)

Jeanne Campion de Normandie (1670)

*Françoise Durand de Normandie (1670)

Marie Guillaume de Paris (1670)

Anne Lagou du Mans (1670)

*Anne Langlois de Saint-Sulpice/Meudon (1670)

Agnès Lefebvre de Paris (1670)

Françoise Michelle de Bourgogne (1670)

Jeanne Savonnet de Paris (1670)

*Madeleine Thibierge de Blois (1670)

Jeanne Chevalier de Normandie (1671)

Anne Roy de Paris (1671)

*Constance Lepage de Bourgogne (1673), et d’autres encore…

Ces 28 Filles du Roy apparaissent dans le chevelu des arbres de mon histoire familiale ; nombreuses sont présentes en tête de plusieurs branches. 11 d’entre elles (*) font partie des Filles du Roy établies à l’Ile d’Orléans entre 1663 et 1673 (comme mon aïeule maternelle Anne Perro — Perrault— arrivée en 1669). 9 sont des filles de « l’envoi » de l’Hôpital général du 26 avril 1670.

« Ce n’est rien (…) de réciter un chapelet de noms de filles, de leur rendre hommage, de les saluer au passage, de les ramener sur le rivage, dans leurs cendres légères, de les faire s’incarner à nouveau (…) celles qui sont rentrées en France, trop effrayées pour vivre ici, parmi les sauvages, la forêt et le terrible hiver, celles qui ont eu dix ou quinze enfants (telle mon aïeule Anne Perro, morte en couches), celles qui les ont tous perdus à mesure, celle qui a réussi à en sauver un seul (…), celle qui a été rasée et battue de verges aux carrefours ordinaires de la ville pour crime d’adultère (Anne Godeby arrivée en 1669, amante d’Antoine Roy dit Desjardins, l’époux de Marie Major, mon aïeule Sirois) et la petite Renée Chauvreux enterrée dans le cimetière, le cinq janvier 1670, venue de France par les derniers vaisseaux et trouvée morte dans les neiges… comment la réveiller… lui demander son secret de vie et de mort. »

(Anne Hébert)

Les Filles de l’Ile

Entassées dans la « Sainte-Barbe » pendant toute la traversée, non loin des vaches, des porcs et des chevaux, dans une promiscuité qui rappelait celle de l’Hôpital général, coupées de l’équipage et des autres centaines de passagers, très encadrées et surveillées par leurs accompagnatrices, nourries de biscuits de matelot, de pois, de morue séchée, de harang, de lard salé et d’eau douce vite croupie, ces jeunes demoiselles se montraient parfois turbulentes et insoumises. « Ayant esté nommée pour aller en Canada par ordre du Roy », dit Marie-Claude Chamois, à peine 14 ans lors de sa traversée en 1670. Il leur arrivait d’avoir des hauts-le-coeur face à leur sort de « volontaire-involontaire ». En dépit de l’espoir d’une autre vie et d’un rêve de liberté, les chahutait sans cesse la peur, la grande peur de l’inconnu.

La traversée de l’Atlantique s’éternisait deux ou trois longs mois. Sans oublier la remontée éblouissante, mais très difficile du Saint-Laurent qui pouvait prendre encore des semaines, car il fallait souvent rallier Québec en barque à partir de Tadoussac (180 kilomètres en aval). Elles avaient bien le temps de faire connaissance, de nouer des amitiés, de commencer à tisser la toile du monde futur. C’est aussi sur le bateau que débutait la francisation des unes par les autres. Les Parisiennes, plus nombreuses, maîtrisaient le français officiel et entraînaient les « patoisantes » dans leur sillage. Une fois débarquées, libres de choisir leurs époux, certaines furent « soeurs » dans ce choix, élirent des hommes vivant au voisinage les uns des autres. Pour la majorité de ces femmes sans lien familial, sur les navires se dessinait la carte de leur avenir social. Une fois à terre, s’imposerait à elles le nécessaire « enracinement ». Ecoutons cette voix qui les rappelle si bien, Anne Hébert :

« Ils sont tous là sur le rivage, en attente des bateaux venant de France. Gouverneur, intendant et gentilshommes endimanchés, empanachés, emplumés(…), malgré la chaleur et les maringouins. Quelques religieuses résistent au vent du mieux qu’elles le peuvent dans un grand remuement de voiles, de guimpes, de scapulaires, de cornettes et de barbettes. Des soldats fraîchement licenciés, rasés de frais selon les ordres reçus(…) écarquillent les yeux(…) en attente de la promesse, en marche vers eux sur le fleuve immense qui miroite dans le soleil.

En bas, en haut du cap, l’ébauche de la ville plantée dans la sauvagerie de la terre, tout contre le souffle de la forêt(…) pleine de rumeurs sourdes(…).

Cette fois-ci, il ne s’agit pas seulement de farine et de sucre, de lapins, de coqs et de poules(…) de pichets d’étain et de couteaux à manche de corne, de pièces de drap et d’étamine, d’outils et de coton à fromage, c’est une cargaison de filles à marier, aptes à la génération dont il est bel et bien question.

(…)Les voici qui se pressent sur le pont, les unes contre les autres, comme un bouquet qu’on a ficelé trop serré (…) La décence de leurs costumes a tout de suite été remarquée avec satisfaction par le Gouverneur et l’Intendant. Il s’agit de savoir, avant même d’avoir distingué leurs visages, si elles sont modestes et bien soignées de leur personne. Le reste de l’examen minutieux et précis se fera, en temps et lieu, petit à petit, à mesure qu’elles viendront vers nous avec leurs jeunes corps voués sans réserve à l’homme, au travail et à la maternité. »

Voilà toute tracée la vie de celles qui, plusieurs mois après avoir quitté les bords de Seine, mettent enfin pied à terre sur les rives du Saint-Laurent, dans le port de Québec. Comment les nommer toutes ? Leurs destinées semblent ne plus faire qu’une, entraînées qu’elles sont dans le même sillon. Aussi, prenons la main que tend Anne Perro, ma première grand-mère Blais, mon aïeule Fille du Roy, et marchons dans ses pas.

Une fois ces dames installées dans les maisons qui les accueillent à Québec (chez Mme de la Peltrie, les Ursulines, Mme Bourdon, les Hospitalières), l’intendant précipite le mouvement. Il n’est pas question qu’elles se prélassent une année durant avant de trouver mari. Et les messieurs aussi doivent se présenter dans les quinze jours qui suivent l’arrivée des demoiselles pour trouver une fiancée, sinon plus de permis de chasse, de pêche et de traite avec les sauvages… Les rencontres avaient lieu en majorité à Québec, comme les mariages. On rédigeait un contrat devant notaire (certaines filles annuleront un premier et parfois un second contrat, avant de signer celui de l’heureux élu. On les mariait alors en grand nombre à l’église Notre-Dame de Québec, raconte Marie de l’Incarnation à son fils en octobre 1669 :

« Les vaisseaux ne sont pas plutôt arrivez que les jeunes hommes y vont chercher des femmes, et dans le grand nombre des uns et des autres on les marie par trentaines. Les plus avisez commencent à faire une habitation un an devant que de se marier, parceque ceux qui ont une habitation trouvent un meilleur parti ; c’est la première chose dont les filles s’informent, et elles font sagement, parceque ceux qui ne sont point établis souffrent beaucoup avant que d’être à leur aise. »

(Anne Perro a choisi d’épouser Pierre Blais, un engagé originaire du Poitou arrivé en 1664. Mgr de Laval, Seigneur de Beaupré et d’Orléans, avait octroyé à celui-ci une terre de 3 arpents de front sur 40 de profondeur en 1667 dans l’Ile d’Orléans. Pierre a donc « feu et lieu » dans la seigneurie d’Orléans.)

Cette île en forme de berceau, au coeur du fleuve face à Québec, dénommée « Ouindigo » (l’ensorcelée) par les Algonquins, « Bacchus » en 1535, puis « d’Orléans » en 1536 par Cartier, était à peine habitée lorsque débuta l’implantation des onze premières Filles du Roy en 1663. 56 étaient déjà installées lorsqu’arrivèrent celles de 1669. Le registre des mariages de la première paroisse de l’île, Sainte-Famille, s’ouvre avec les unions des Filles du Roy de 1669 ; d’avril à novembre on en compte 32, dont les 29 descendues du vaisseau le Saint-Jean-Baptiste fin juin-début juillet. Octobre fut le mois le plus riche en célébrations (1 ou 2 mariages tous les deux jours). (Le contrat de mariage d’Anne Perro et Pierre Blais a été signé le 23 septembre 1669 devant le notaire Duquet.) Quelle surprise, quelle émotion de découvrir la signature de mon aïeule au bas de ce papier officiel ! Ainsi savait-elle écrire : cette signature est un prolongement d’elle.

|

Comme dans beaucoup de contrats des pupilles royales y apparaît la signature d’Anne Gasnier, leur marraine en quelque sorte. La signature d’un autre témoin revêt une certaine importance au bas de cet acte, celle de Marguerite Provost (Prévost). Fille du Roy de 1669, elle épousa Martin Poisson, un voisin de Pierre Blais le 27 octobre. C’est lui qui sera nommé « subrogé tuteur » des enfants mineurs de Pierre, après le décès d’Anne Perro. Les liens tissés dans leur maison de vie en France, sur le bateau et dans l’Ile ont bien existé entre ces femmes désormais « canadoises ». Parmi les sept couples de voisins-amis réunis lors de la signature de l’acte de tutelle le 18 avril 1689, cinq comptaient des compagnes du « grand voyage » d’Anne Perro.

(Pierre Blais et Anne Perro se marièrent à Sainte-Famille le 12 octobre 1669. Anne Perro eut 10 enfants, dont sept vécurent. Pierre, Antoine, Jacques, Marie-Anne et Jean unirent leur vie à des filles et fils de Filles du Roy et firent souche sur la Côte du Sud, en face de l’Ile d’Orléans. Anne Perro mourut le 29 juin 1688 en donnant naissance à Marguerite. Pierre Blais se remaria le 5 juin 1689 avec Elisabeth Royer, de vingt-huit ans sa cadette ; elle était la fille de Marie Targer, Fille du Roy de 1663, protestante de La Rochelle.)

De 1663 à 1673, 120 Filles du Roy vinrent vivre dans l’île d’Orléans ; vingt ans plus tard, on y comptait 189 familles (1149 habitants) réparties dans 5 paroisses ; ces « filles » constituaient les deux tiers des épouses. « La fertilité du sol attira très tôt l’attention des habitants et l’Ile d’Orléans fut l’un des premiers foyers de colonisation de la Nouvelle-France. » (Jean Poirier) « L’Ile d’Orléans est un lieu symbolique et mythique, le berceau d’un peuple tenace qui, depuis quatre siècles, marque l’Amérique du sceau de la civilisation française.» (Michel Lessard)

Si on dessine une carte de la vallée du Saint-Laurent en identifiant les 58 lieux d’implantation des Filles du Roy, de Québec à Montréal, sur la rive Sud et sur la rive Nord, on constate qu’elles étaient réparties tout au long du fleuve. Après leur mariage à Québec, elles suivaient leurs époux dans les paroisses existantes, dans quelques seigneuries privilégiées et dans les zones rurales qu’on voulait développer. Certaines, isolées au milieu de nulle part, se sentaient, de novembre à mai, prisonnières de leurs arpents de neige. Les maisons étaient très éloignées les unes des autres, enfermées dans une frondaison épaisse. Il n’y avait pas de route praticable, seulement le chemin de l’eau et en hiver, raquettes aux pieds, on devait franchir lacs et rivières gelés. « Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver » auraient-elles pu chanter bien avant le poète Gilles Vigneault.

« Il y eut mille jours et mille nuits, et c’était la forêt, encore mille jours et mille nuits, et c’était toujours la forêt, de grands pans de pins et de chênes dévalaient le cap, jusqu’au fleuve, et la montagne était derrière, basse et trapue, une des plus vieilles montagnes du globe, couverte d’arbres aussi. On n’en finissait pas d’accumuler les jours et les nuits dans la sauvagerie de la terre. » (Anne Hébert)

Coffre d’espérance

L’immensité, la démesure d’un monde nordique, voilà ce que durent affronter ces femmes arrivées avec leur seul « coffre d’espérance ». Beaucoup de Filles du Roy déclarèrent dans leur contrat de mariage des biens (vêtements et cassette) estimés à 300 livres. On peut présumer qu’il s’agit des vêtements qu’elles portaient et de quelques autres offerts par leurs bienfaiteurs au moment du départ. Et la cassette remise à chacune contenait un petit trésor de vie : « une coiffe de taffetas, une coiffe de gaze, une ceinture, des cordons de souliers, 100 aiguilles, un étui et un dé, un peigne, du fil blanc et gris, une paire de bas, une paire de souliers, une paire de gants, une paire de ciseaux, deux couteaux, un millier d’épingles, un bonnet, 4 lacets de fil, des toiles pour faire des mouchoirs, cols, cornettes et manches plissées. » Ce coffre-trousseau fermant à clé apparaît dans de nombreux inventaires après décès (chez les Blais, il semble avoir été l’un des rares objets rescapés de l’incendie de la première maison du couple). Depuis cette époque, le coffre, amené par la mariée dans la maison de son époux, ne porte-t-il pas au Québec le nom prometteur de « coffre d’espérance » ?

(Anne Perro meurt en 1688, dix-neuf ans après son arrivée.) Comme toutes les pionnières, elle avait été le bras droit de son homme pour défricher leur terre en bois debout, à la seule force du corps. Elle dut l’aider à rebâtir la petite « cabane » couverte d’un toit de paille de 4 mètres sur 5, en troncs d’arbres à peine équarris posés les uns sur les autres : une seule pièce avec en pignon la cheminée qui sert à chauffer, à cuire les repas et à éclairer la maison. Le soir, on met sur le sol près de l’âtre la paillasse, le mauvais lit de plume et le petit traversin, quelques pauvres couvertes, et tout le monde – parents et enfants – se serrent pour ne plus sentir le froid. On y dort, on s’y prend, on y met au monde et on y meurt. Une porte, une petite fenêtre fermée par un papier huilé, le tout si mal ajusté et calfeutré que la neige entre dans la maison poussée par les bourrasques de vent. Un seul meuble : une « méchante armoire ». Quelques ustensiles de cuisine. Plusieurs outils. Et dans le petit coffre, quelques misérables vêtements. (Ces informations, tirées de l’Inventaire après décès d’Anne Perro du 18 avril 1689, nous éclaire sur l’âpreté de son existence).

Cette âpreté fut celle de 90% des Filles du Roy qui épousèrent les habitants besogneux de la vallée laurentienne. La vie dans la maison était rudimentaire car l’important était de faire de la terre. Il fallait se nourrir : s’ajoutèrent par bonheur aux maigres récoltes des premiers jardins, gibiers et poissons. Le climat était glacial, mais sain ; les pionniers de ces années-là (1660-1680) furent peu touchés par les épidémies. Les femmes y mouraient en général plus âgées que dans l’ancienne patrie ; en revanche, la mort frappait souvent les nourrissons. Malgré une vie fruste et difficile, elles enfantèrent un monde. « Quand meurt en 1748 la dernière des pionnières (femmes arrivées et mariées avant 1680), le pays compte déjà 55 000 habitants répartis dans une centaine de paroisses. »

Carte de Gédéon de Catalogne gouvernement de Québec, 1709,

|

A la mort d’Anne Perro, les Blais avaient défriché et mis en valeur – labour et prairie – plus de 8 hectares (24 arpents) ; ils avaient 4 boeufs, 2 vaches, 1 veau de lait, 8 cochons à l’engraissement, des réserves de nourriture pour eux et pour les bêtes, et… un fusil. Leur maison était évaluée à 400 livres, sans compter un hangar et une étable. Ce n’était pas la richesse, mais ce n’était plus la misère. Tout était à eux. Et Pierre savait qu’il pourrait « établir » chacun de ses enfants. Là avait été la grande espérance d’Anne et de Pierre. Là sera l’espérance de toutes celles et de tous ceux qui prendront racine dans cette Terre.

Par Maud Sirois-Belle

(Paris, mars 2011)

Ouvrages consultés/Pistes de lecture

Filles du Roi

- Silvio Dumas, Les Filles du roi en Nouvelle-France, Société historique du Québec, 1972.

- Gustave Lanctot, Filles de joie ou Filles du roi, Montréal, Editions Chantecler, 1952.

- Yves Landry, Les Filles du roi au XVIIe siècle, Montréal, Editions Leméac, 1992.

- Paul-André Leclerc, L’Emigration féminine vers l’Amérique française aux XVIIe et XVIIIe siècles,

La Pocatière, Musée François Pilote, 2008.

- Raymond Ouimet et Nicole Mauger, Catherine de Baillon Enquête sur une fille du roi, Septentrion, 2001.

- Colloque sur les Filles du Roy, coffret DVD et CD, Société d’histoire des Filles du Roy, 2008 (disponible à la librairie Mots et Merveilles, 63 Boul. St-Marcel, Paris 13e)

Femmes

- Collectif Clio, L’Histoire des femmes au Québec, Montréal, Les Quinze éd., 1982.

- Chantal Théry, De plume et d’audace, Femmes de la Nouvelle-France, Triptyque/Cerf, 2006.

Nouvelle-France

- Collectif, Naissance d’une population, Les Français établis au Canada au XVIIe siècle, Institut national d’études démograhiques, Travaux et Documents, Cahier no 118, 1987.

- Alan Greer, Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France, Montréal, Ed. Boréal, 1998.

- Gilles Havard, Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique française, Paris, Ed. Flammarion, Champs, 2008.

- Jacques Lacoursière, Histoire populaire du Québec, Tome 1, Québec, Ed. Septentrion, 1995.

- Marcel Trudel, Mythes et réalités dans l’histoire du Québec, Montréal, Bibliothèque québécoise, 2006.

Ile d’Orléans

- Bernard Audet, Avoir feu et lieu dans l’île d’Orléans au XVIIe siècle, Presses Université Laval, 1990.

- Michel Lessard, L’île d’Orléans, Montréal, Ed. de l’Homme, 1998.

- Jean Poirier, Cahiers de géographie du Québec, vol 6, no 12.

Romans

- Anne Hébert, Le Premier Jardin, Ed. Boréal/Seuil, 1988. (peut être commandé à la Librairie du Québec)

- Sergine Desjardins, Marie Major, Ed. Guy Saint-Jean, 2006. (disponible à la Lib. du Québec)

- Suzanne Martel, Jeanne, fille du Roy, Fides jeunesse, 2009. (disponible à la Lib. du Québec)

- Bernard Clavel, Compagnons du Nouveau-Monde, Robert Laffont et Pocket, 1981.

Adresses utiles en France :

LIBRAIRIE DU QUEBEC, 30 rue Gay-Lussac, Paris 5e Tél 01 43 54 49 02

www.librairieduquebec.fr

LIBRAIRIE MOTS ET MERVEILLES, 63 boul. Saint-Marcel, Paris 13e Tél : 01 47 07 25 21

info@motsetmerveilles.com

BIBLIOTHEQUE CENTRE CULTUREL CANADIEN, 5 rue de Constantine, Paris 7e

www.canada-culture.org

SOCIETE D’HISTOIRE DES FILLES DU ROY

www.lesfilleduroy-quebec.org

Champlain en français moderne

Champlain en français moderne

Eric Thierry

Par Gilbert Pilleul

Secrétaire général – France

CFQLMC

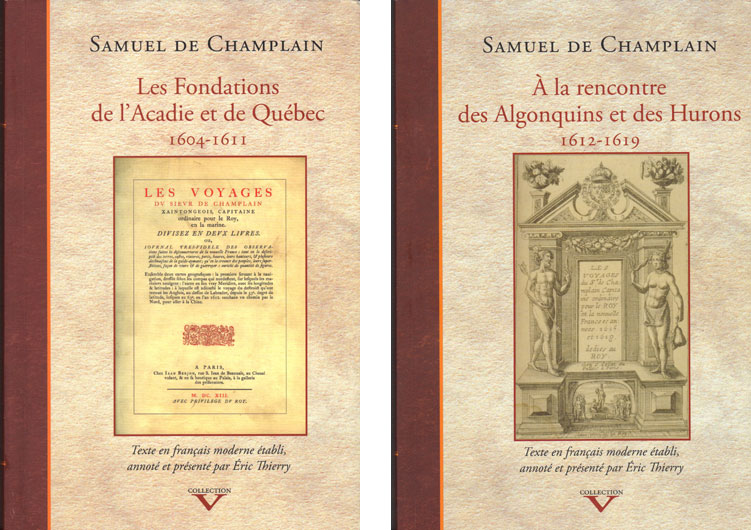

Mémoires vives a présenté dans ses précédents numéros les publications d’Éric Thierry. Celui-ci entreprend, pour le compte de l’éditeur québécois Septentrion, de publier en français moderne, avec de copieuses introductions, des notes, des bibliographies et des chronologies, les œuvres de Samuel de Champlain. Deux volumes sont déjà parus : Les Fondations de l’Acadie et de Québec en 2008 et A la rencontre des Algonquins et des Hurons en 2009. Un troisième sortira à la fin de 2011. Gilbert Pilleul, secrétaire général de la section française de la CFQLMC, l’a interrogé sur cette vaste entreprise éditoriale.

Gilbert Pilleul : Quels sont les ouvrages de Champlain concernés ? Avez-vous l’intention de publier en français moderne ses œuvres complètes ?

Éric Thierry : Nous avons déjà publié les Voyages de 1613 et ceux de 1619, c’est-à-dire les récits de Champlain couvrant la période 1604-1618. Les Voyages de 1632 sortiront à la fin de cette année. Il s’agit du livre le plus important puisque Champlain y dresse le bilan de sa vie d’explorateur et d’administrateur en Nouvelle-France. Resteront à publier le Brief Discours, dans lequel Champlain raconte son périple aux Indes occidentales de 1599 à 1601, ainsi que les Sauvages, qui contiennent le récit de sa première remontée du Saint-Laurent, celle de 1603. D’ici quelques années, ce seront les œuvres complètes de Champlain qui seront disponibles en français moderne, dans des éditions annotées.

Gilbert Pilleul : Les textes de Champlain sont disponibles depuis longtemps, en particulier depuis l’édition faite par l’abbé Laverdière à Québec en 1870. Une édition en français moderne est-elle bien utile ?

Éric Thierry : Ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’Amérique française – ils sont nombreux – se heurtent à la difficulté de lire le français du début du XVIIe siècle. Ils sont vite rebutés par l’orthographe et la syntaxe en usage à l’époque et finissent par renoncer. Mon objectif est de leur permettre de découvrir l’intégralité de ces textes fondateurs et de s’approprier ainsi ces premières pages de l’histoire de la présence française en Amérique du Nord. J’essaie de rendre les œuvres de Champlain accessibles au plus grand nombre. Pour cela, je normalise la ponctuation, je modernise l’orthographe, je remplace les mots trop désuets et j’apporte au lecteur toutes les informations nécessaires à la compréhension du texte. Les iconographies des éditions originales sont intégralement reproduites avec soin. Ces livres peuvent être aussi très utiles aux chercheurs, grâce aux bibliographies et aux index détaillés.

Gilbert Pilleul : Vous avez déjà publié, en France chez Honoré Champion, une biographie du pionnier et premier écrivain de l’Acadie Marc Lescarbot, ainsi qu’une histoire des entreprises françaises en Amérique du Nord pendant le règne du roi Henri IV. Vous fréquentez donc Champlain depuis longtemps. Votre vision de ce personnage a-t-elle évolué à l’occasion de votre travail d’édition de ses œuvres en français moderne ?

Éric Thierry : Bien sûr. Je mesure tout d’abord la différence entre le style de Lescarbot et celui de Champlain. Lescarbot est un très bon écrivain. C’est moins le cas de Champlain. Ses phrases sont lourdes et parfois interminables, mais il a fait des progrès. Alors que le récit de son séjour en Acadie, de 1604 à 1607, est plutôt sec, la suite est plus vivante. Les anecdotes et les dialogues se multiplient. Champlain se livre peu. Il ne révèle pas grand-chose sur ses sentiments, mais ses préoccupations religieuses sont de plus en plus apparentes. Ses écrits nous apprennent aussi beaucoup sur les personnes qu’il fréquentait lors de ses retours en France, sur les réseaux auxquels il a appartenu, celui des dévots en particulier, ce qui lui a coûté très cher lors de la Journée des Dupes en 1630. Ils nous montrent aussi les difficultés qu’il a rencontrées avec les autochtones. Les alliances franco-amérindiennes ont connu des crises, surtout avec les Montagnais, mais aussi avec les Algonquins et les Hurons. Il y a encore beaucoup d’aspects de la vie et des œuvres de Champlain à étudier.

Les lecteurs peuvent consulter le site des éditions du Septentrion

Tocqueville et Beaumont, deux Français au Bas-Canada, 21 août – 3 septembre 1831

Tocqueville et Beaumont, deux Français au Bas-Canada

21 août 3 septembre 1831

par Jean-Louis Benoît,

agrégé de l’Université,

docteur ès Lettres,

professeur des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles*

Lorsque Tocqueville et Beaumont quittèrent la France, en avril 1831, pour un voyage dont le motif officiel était d’étudier le système pénitentiaire des Etats-Unis, ils n’avaient nulle intention de se rendre au Canada. Pour eux, comme pour l’opinion commune de leurs compatriotes, les colons français du Québec avaient dû se trouver intégrés, bien ou mal, au sein de la population anglaise et la vieille souche française avait dû sinon disparaître, du moins perdre son identité.